Rahel Springer

Freunde aus fernen Ländern

Anfang der fünfziger Jahre fand in Nigeria ein großer Bergarbeiterstreik statt. Die Deutsche Demokratische Republik bewies ihre Solidarität unter anderem dadurch, dass sie einer Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen eine kostenlose Universitätsausbildung in unserem Lande ermöglichte. Die beiden Jüngsten waren 16 Jahre alt, darunter das einzige Mädchen der Gruppe, Jetunde, genannt Tundi.

Die DDR hatte damals noch keine Erfahrung mit dem Ausländerstudium. Es gab aber bei uns an allen Universitäten die Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten (ABF), an denen junge Menschen, die nie die Gelegenheit gehabt hatten, eine höhere Schule zu besuchen, sich auf das Universitätsstudium vorbereiteten. Von den jungen Nigerianern besaß nur ein einziger das Abitur, daher war es nahe liegend, ihnen die ersten Schritte zu einer akademischen Ausbildung an der ABF zu ermöglichen. Ausgewählt wurde dafür die ABF der Universität Leipzig. Dort sollten sie die gesamte Vorbereitung auf das Universitätsstudium, genau wie ihre deutschen Studienkollegen, absolvieren.

Die Hauptschwierigkeit bestand darin, dass von den jungen Leuten keiner der deutschen Sprache mächtig war. Alle sprachen aber recht gut Englisch. Für Fächer wie Mathematik, Geographie, auch Geschichte ließ sich das Problem relativ leicht losen. Unter den Lehrern an der ABF gab es eine ganze Reihe, die Englisch konnten und diese Fächer in englischer Sprache zu unterrichten imstande waren. Kompliziert wurde es mit dem Unterricht in Gesellschaftswissenschaft: wer beherrschte den Marxismus-Leninismus gut genug, um dieses Fach zu unterrichten und sprach außerdem so fließend Englisch, um den Unterricht in dieser Sprache durchzuführen?

Ich war seit 1951 Lehrerin für Gesellschaftswissenschaften an der Betriebsberufsschule der Leipziger Eisen- und Stahlwerke. Die Jahre von 1939 bis 1946 hatte ich als Emigrantin in England verbracht. Daher besaß ich gute englische Sprachkenntnisse und ich hatte auch die Gelegenheit gehabt, marxistische Literatur zu lesen. 1944-45 hatte ich an einem Fernstudienlehrgang des "Karl-Marx-House" in London teilgenommen. Aus welchem Anlass der Direktor der Leipziger ABF und ich uns trafen, weiß ich nicht mehr. Aber er hatte nun jemanden gefunden, der die Voraussetzungen besaß, marxistische Gesellschaftswissenschaften in englischer Sprache zu unterrichten. Mir machte diese Nebenbeschäftigung viel Spaß und sie bot mir die Gelegenheit, meine Englischkenntnisse aufzufrischen.

Meine Freundschaft mit den jungen Nigerianern endete nicht mit dem Abschluss des Lehrgangs an der ABF. Einige von ihnen besuchten auch später noch meine Familie und Tundi, welche ein Medizinstudium aufnahm, betrachtete meinen Mann, der bereits im vierten Studienjahr war, als sie mit dem Studium anfing, ganz selbstverständlich als ihren Betreuer.

Die jungen Afrikaner waren allerdings nicht meine ersten Freunde aus fernen Ländern. 1941 hatte ich in England eine indische Studentin kennen gelernt. Heute, 63 Jahre nach unserer ersten Begegnung, haben wir zwar beide sehr verschiedene Erfahrungen und Erlebnisse, aber obwohl wir uns zwischen dem 20. Juni 1946 (dem Tag meiner Abreise aus England) und dem 4. Januar 1985 (dem ersten Tag meines ersten Besuches in Indien) nur zweimal für etwa 24 Stunden gesehen hatten und unser Briefwechsel immer darunter litt, dass wir beide beruflich und gesellschaftlich sehr beschäftigt waren (wobei berufliche und gesellschaftliche Arbeit sowohl bei ihr wie bei mir meist zusammenfielen), tat das unserer Freundschaft keinen Abbruch.

Vidya habe ich es zu verdanken, dass ich an der Gründung des Weltbundes der Demokratischen Jugend 1945 teilnehmen konnte. Nicht als Delegierte, sondern als Mitarbeiterin. Sie war Mitglied des Vorbereitungskomitees der Weltjugendkonferenz und da wir ein Zimmer teilten, erfuhr ich alles, was diese betraf, aus erster Hand. Das interessierte mich so sehr, dass ich die mir verbliebenen Urlaubstage nahm, um als Gast dem Geschehen beizuwohnen. Aber mit dem "Gastsein" wurde es nichts. Als ich im Konferenzsaal eintraf, sprach mich eine junge Österreicherin an und ehe ich einen Platz auf der Zuschauertribune einnehmen konnte, saß ich bereits an einer Schreibmaschine und schrieb ein Konferenzdokument ab. Das Dokument kam von der mexikanischen Delegation. Meine Schreibmaschinenkenntnisse waren gering, meine Spanischkenntnisse gleich null. Ernesto, der Leiter der spanischen Delegation, sagte, als ich ihn später kennen lernte und ihm von dieser meiner ersten Arbeit im Konferenz-Büro erzahlte, er habe sich auch gewundert, wie man so viele Fehler in einem so kurzen Text machen könne.

Ich verließ England im Juni 1946, um nach Deutschland zurückzukehren. Vidya ging noch im selben Jahr als einer der Sekretäre des Weltbundes der Demokratischen Jugend nach Paris, wo die Zentrale des Weltbundes damals ihr Domizil hatte. 1949, nach den ersten Weltjugendfestspielen in Prag, kehrte sie nach Indien zurück. Gegen Ende 1958 nahm Vidya in Ungarn an einer Tagung des Weltbundes teil und, einmal in Europa, kam sie mich in Leipzig besuchen. Der Besuch dauerte nur 24 Stunden, ich brachte sie dann nach Berlin und lernte dort die indische Vertreterin in der Internationalen Demokratischen Frauenföderation (IDFF) kennen. Die IDFF hatte ihre Zentrale in Berlin. Von diesem Zeitpunkt an brachte jedes neue indische Mitglied im Vorstand des IDFF, wenn es aus Westbengalen stammte (und die meisten kamen von dort), ein Schreiben von Vidya mit und unter meinen Freunden aus fernen Ländern waren die indischen bei weitem die zahlreichsten. Wir trafen uns in Berlin und sie besuchten mich auch in Leipzig. Ich hatte seit langem alle Literatur über Indien und von indischen Schriftstellern gesammelt - und das war schon in diesen frühen Jahren der DDR nicht wenig. Jetzt konnte ich meine Kenntnisse durch Gespräche mit den Vertreterinnen der indischen Frauenbewegung ergänzen.

Etwa ein halbes Jahr nach dem Besuch meiner Freundin kam mein zehnjähriger Sohn einmal zu mir mit der Mitteilung: "Mutti, draußen sind zwei schwarze Männer, die wollen zu dir." Schwarz waren die beiden indischen Studenten aus Kalkutta zwar nicht gerade. Sie brachten Grüße von meiner Freundin und solange sie in Leipzig waren, verbrachten Subrata und sein Freund viele Wochenenden bei uns und übernahmen das Kochen, wir gewöhnten uns daran, an den meisten Sonntagen indische Mahlzeiten zu bekommen. Es gab damals eine ziemlich große Gruppe indischer Studenten in Leipzig und wir wurden zu vielen festlichen Veranstaltungen eingeladen.

Von 1960 bis 1970 lebten wir in Berlin-Müggelheim und Subrata, der inzwischen in Berlin studierte, kam uns öfters besuchen. Zwei Ereignisse aus dieser Zeit bleiben mir stets in Erinnerung. Bei seinem dritten oder vierten Besuch hielt es unser indischer Freund, der sich mehr oder weniger zur Familie zahlte, nicht mehr für nötig, am Gartentor zu klingeln. Er öffnete das Tor und betrat unser Grundstück. Unserem jungen Schäferhund, der Subrata von früheren Besuchen her kannte, erschien das aber offensichtlich ungehörig. Unser Freund war noch keine fünf Schritte gegangen, da lag er auch schon auf der Nase und auf seinem Rücken stand, als stolze Siegerin, unsere Hündin Dinky! Das zweite Ereignis hatte ernsthaftere Folgen: Subrata lernte bei uns eine Studienkollegin unserer Tochter kennen und diese wurde später seine Frau.

Als Indien 1947 unabhängig wurde, knüpfte die britische Regierung daran die Bedingung der Teilung des Landes in das mehrheitlich hinduistische Indien und das mehrheitlich islamische Pakistan. Letzteres bestand aus zwei völlig voneinander getrennten Gebieten - dem größeren Teil nordwestlich von Indien und dem kleineren Ostpakistan, das schon unter englischer Herrschaft 1912 als "Ostbengalen" von Bengalen abgetrennt worden war. Das bengalische Ostpakistan wurde von der pakistanischen Regierung fast wie eine Kolonie behandelt, was schließlich zu einer Befreiungsbewegung führte, und 1971 zu einem Unabhängigkeitskrieg, der mit der Entstehung des Staates BANGLA DESH (Land der Bengalen) endete. Die DDR unterstützte den jungen Staat unter anderem dadurch, dass eine Gruppe Mädchen im Krankenhaus St. Georg in Leipzig zu Schwestern ausgebildet wurden. Etwa zeitgleich befand sich meine Freundin mit einer Delegation als Gast des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands (DFD) in der DDR und besuchte mich. Als wir Vidya von den ostbengalischen Schwesternschülerinnen erzählten, wollte sie diese unbedingt treffen. Die Mädchen freuten sich sehr über den Besuch einer aus Westbengalen kommenden Inderin, mit der sie sich Bengalisch unterhalten konnten. Vidya hatte mir eine Schallplatte mit Liedern des bengalischen Dichters Rabindranath Tagore mitgebracht, darunter war auch das Lied, das sich der junge Staat Bangla Desh zur Nationalhymne gewählt hatte. Als ich diese Platte nun bei unserem Besuch spielte, standen plötzlich, zum Erstaunen der Oberin und einiger anwesender Schwestern, alle Mädchen auf - ihre Hymne erklang aus dem Plattenspieler. Eines der Mädchen, Nur-Jahan, schloss sich nach diesem ersten Besuch eng an mich an. Es dauerte nicht lange, bis sie täglich nach ihrem Unterricht oder ihrem Dienst im Krankenhaus zu uns kam und schließlich bei uns wohnte. Da die Mädchen alle mohammedanisch waren, gehörte zu ihrer Unterkunft im Krankenhaus eine Küche, wo sie ihre Mahlzeiten aus den vom Krankenhaus gelieferten Zutaten selbst kochten. Nur-Jahan brachte nun ihren Anteil an den Zutaten - Mehl, Eier, Gemüse - mit in unsere Wohnung und fast täglich kochte sie, mit meiner Unterstützung, das Abendessen. Ich selbst achtete beim Einkaufen in dieser Zeit genau darauf, kein Schweinefleisch zu kaufen. Nach einiger Zeit schloss sich uns eine zweite Schwesternschülerin, Rokaya, an. Nun hatten wir zwei etwa achtzehnjährige muslimische "Pflegetöchter". An arbeitsfreien Tagen fuhren wir mit ihnen in verschiedene interessante Gegenden der DDR. Zu Ostern 1973 besuchten wir die Familie unseres Sohnes in Thüringen. Meine Enkelin Sabine lernte nun innerhalb von zwei Jahren zum zweiten Mal Inderinnen kennen und diese hatten noch den Vorteil, dass sie jung waren und einigermaßen gut Deutsch sprachen. "Weißt du, Oma," sagte sie zu mir, "mit Nur-Jahan und Rokaya ist es noch schöner als mit Vidya, weil ich mich mit ihnen unterhalten kann."

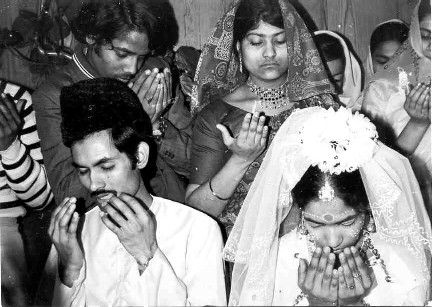

Am Abend des 7. Februar 1974 brachten die beiden Mädchen uns von Shahida, einer der Schwesternschülerinnen, eine Einladung zu ihrer am nächsten Tag stattfindenden Hochzeit. So erlebten wir eine muslimische Heirat. Sie fand im Ärztecasino

Eine muslimische Hochzeit im Ärztekasino des Krankenhauses St. Georg in Leipzig (1974)

des Krankenhauses St. Georg statt. Man sagte uns, dass ein Geistlicher für die Zeremonie nicht gebraucht würde, es müsse nur jemand sein, der den Koran sehr gut kenne. Anwesend waren die 15 Kolleginnen der Braut, die Oberin, mein Mann und ich und eine Anzahl muslimischer junger Männer, offensichtlich Studenten, wenn ich auch nicht weiß, wo und was sie studierten. An einer Stelle im Ablauf gab es eine, wie uns schien, heftige Auseinandersetzung zwischen den Mädchen und den jungen Männern. Man klärte uns auf, der Streit drehe sich darum, wie viel Geld der Ehemann im Falle einer Scheidung an die Frau zu zahlen habe. Die Mädchen, welche die Familie der Braut darstellten, wollten die Summe hochtreiben, die Männer sie niedrig halten. Dieser Streit gehörte zum Ritual, denn natürlich war die wirkliche Summe längst zwischen den Familien der Brautleute zuhause festgesetzt. Als die Mädchen im Sommer 1974, nach abgeschlossener Ausbildung, die DDR verließen, gab es bei "unseren" beiden viele Tränen. Aber kurz nach ihrer Heimkehr heirateten beide. Nur-Jahan teilte mir noch die Geburt ihres ersten Sohnes und später ihres Töchterchens mit. Aber über ihren eigenen Problemen brach der Kontakt zu uns nach kurzer Zeit ab.

Wir blieben nicht lange ohne "Pflegetochter". Auch diesmal war es eine Bengalin, aber aus Westbengalen, das zu Indien gehört. 1975 schrieb mir meine Freundin aus Kalkutta, die Tochter einer guten Bekannten von ihr studiere in der Nähe von Leipzig. Kurz darauf erhielten wir Post von einer Chitra aus Dresden. Ich schrieb an das Mädchen und sie kam uns am nächsten Wochenende besuchen. Wir erfuhren, dass sie an der Medizinischen Fachschule in Dresden zur medizinisch-technischen Assistentin ausgebildet werde. Sie wohnte in einem Internat, fühlte sich aber in Dresden im Allgemeinen nicht wohl. Mein Mann, der mit der Direktorin der Medizinischen Fachschule der Karl-Marx-Universität gut

Chitra und Ehemann Bhaskar mit den Kindern Bhaswati und Subhabrata (1987)

bekannt war, erreichte, dass sie an diese Schule wechseln konnte. Sie lebte bei uns und ist so seit fast dreißig Jahren unsere "Tochter". Ihr damaliger Freund - und jetziger Ehemann - studierte in Leipzig an der Hochschule für Polygraphie und besuchte uns sehr oft. Nachdem Chitra ihre Ausbildung beendet hatte, nahm sie eine Stelle als MTA an der KMU an und blieb hier bis auch ihr Freund Bhaskar sein Hochschulstudium abgeschlossen hatte. 1979 kehrten beide nach Indien zurück. Der Abschied von ihnen fiel uns schwer. Sie heirateten bald darauf und zogen nach Delhi, wo Bhaskar die Stelle des Technischen Direktors der Zeitung "New Age" angeboten wurde. Chitra erhielt selbstverständlich in Delhi eine Stelle als MTA. Der Kontakt mit den beiden blieb sehr eng. Bhaskar kam einige Male in die DDR, da "New Age" mit Technik aus der DDR ausgerüstet war.

Jetzt hatte ich zwei Anlaufpunkte in Indien: in Kalkutta, wo meine Freundin Vidya lebte und in Delhi bei unseren "Pflegekindern". Von beiden wurde ich immer wieder aufgefordert, sie zu besuchen. 1984 entschloss ich mich, für drei Monate nach Indien zu fahren. Leider gab es erst einmal Komplikationen. Fünf Tage vor dem geplanten Flug - alle Formalitäten waren erledigt, meine Koffer gepackt - wurde die indische Ministerpräsidentin, Indira Gandhi, ermordet! Die Unruhen, die daraufhin vor allem in Delhi ausbrachen, ließen eine Reise sehr riskant erscheinen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben - im Januar 1985 landete ich dann tatsächlich in Indien. Ich hatte sehr viel über das Land gehört und noch mehr darüber gelesen, aber es mit eigenen Augen sehen ist doch etwas anderes. Ich verbrachte etwa die Hälfte des geplanten Aufenthalts in Kalkutta und die übrige Zeit in Delhi. Für mich war das sicher der interessanteste Urlaub meines Lebens.

Mit Vidya und ihrem Mann unternahm ich eine Fahrt in das Gangesdelta. Sie zeigten mir auch den alten, mit wunderbaren Steinbildhauerarbeiten verzierten Tempel des Sonnengottes in Konarak, das weltberühmte Heiligtum Vishnus in Puri, das ich allerdings nur von außen betrachten konnte, da Nichthindus der Eintritt verwehrt ist. Auch viele andere interessante und bedeutende Bauten lernte ich kennen. Am interessantesten aber waren die Menschen und ihre Lebensweise. Wir waren in einem Dorf, in dem die Schulkinder mir nach indischer Sitte zur Begrüßung eine Blumenkette aus Targetes umhängten und ein kleines Programm darboten. In diesem Dorf, in welchem die Kommunistische Partei Indiens einen großen Einfluss hatte, gingen alle Kinder zur Schule - eine ausgesprochene Seltenheit in indischen Dörfern.

In Kalkutta selbst ging meine Freundin mit mir in eine "Schule", in einem der ärmsten Viertel der Stadt. Hier trafen wir Kinder im Alter von vier bis etwa zwölf Jahren, die nie die Gelegenheit gehabt hatten, eine reguläre Schule zu besuchen. Die etwa 30 Schüler saßen in einem von der linken Regierung Westbengalens kostenlos zur Verfügung gestellten Raum, einem ehemaligen Laden, der durch das große, nicht verglaste Schaufenster Licht und Luft bekam. Sie erhielten auch ein kostenloses Frühstück Alle anderen Aufgaben wurden und werden von der Allindischen Frauenföderation wahrgenommen. Die Kinder lernen Gedichte und Lieder, die sie mir stolz vortrugen; sie lernen auch Zahlen kennen und einfache Rechenaufgaben lösen. Die Lehrerinnen bemühen sich, so viele wie möglich für den Besuch einer öffentlichen Schule vorzubereiten. Ich hatte zwei Handpuppen mitgebracht, diese ließ ich Gespräche mit den Kindern führen - wobei meine Freundin natürlich dolmetschen musste. Auf Wunsch der Kinder gaben wir den Puppen deutsche Namen: Hänsel und Gretel. Ich spielte ihnen dann auch das Märchen in sehr gekürzter Form vor - da ich nur zwei Puppen hatte, spielte ich selber zuerst die Mutter und dann die Hexe. Als Zuschauer gesellten sich zu den Kindern im Raum zahlreiche "Zaungäste", Jugendliche von der Straße, welche die Vorführung durch das große Fenster mit ansahen.

Ich war inzwischen noch dreimal in Indien, habe noch vieles Andere gesehen, aber jedes Mal führte mich mein Weg in diese Schule.

Von Delhi aus fuhr ich mit Chitra und Bhaskar und ihrem zweijährigen Töchterchen Bhaswati nach Agra zum Tadsch Mahal - dem Grabmal der Kaiserin Mumtaz Mahal -, außerdem in die alte Kaiserstadt Jaipur und zu vielen anderen interessanten Stätten.

Von den Ausländern, mit denen wir engeren Kontakt hatten, wäre noch Frau May, eine vietnamesische Ärztin, zu erwähnen. Sie war in der Sowjetunion zur Schule gegangen, hatte auch dort Medizin studiert. Nach einigen Jahren Arbeit als Ärztin in Hanoi erhielt sie eine Promotionsaspirantur in der DDR. Sie sollte sich auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin qualifizieren. So kam sie als Doktorandin an das Institut für Arbeitsmedizin der Karl-Marx-Universität. Mein Mann war damals Lehrstuhlinhaber für Arbeitsmedizin und Direktor des Instituts. Er widmete Frau May besondere Aufmerksamkeit, denn sie hatte keine Bekannten in Leipzig und noch Schwierigkeiten bei der Bewältigung der deutschen Sprache. Es kam daher nicht nur darauf an, sie bei der wissenschaftlichen Arbeit zu unterstützen, wir bemühten uns, ihr zu helfen, sich in der DDR wohl zu fühlen. Sie besuchte uns des Öfteren an Sonntagen, und wir lernten nun auch vietnamesische Speisen kennen. Frau May war vorgesehen, in Ho-Chi-Minh-Stadt ein Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz aufzubauen und zu leiten. Als sie ihre Ausbildung erfolgreich mit der Promotion A beendet hatte, bat sie ihren Professor, nach Vietnam zu kommen und sie bei den ersten Schritten zu beraten und zu unterstützen. Er erhielt auch eine offizielle Einladung von der vietnamesischen Regierung. Leider konnte er sie aus gesundheitlichen Gründen nicht annehmen.

Im Mai 1990 wurde in der ehemaligen Jugendhochschule am Bogensee der Bund der Antifaschisten gegründet. Ich war Mitglied der Leipziger Delegation. Während wir vor dem Hauptbahnhof auf den Bus warteten, fiel mir ein Mann auf, der offensichtlich zu unserer Gruppe gehörte, aber niemanden zu kennen schien und ein Stück abseits von den anderen stand. Ich sprach ihn an, erfuhr, dass er Grieche war und während der Kämpfe als Partisan ein Bein verloren hatte. Die Freundschaft zwischen meiner Familie und Panajotis währte bis zu seinem Tod vor etwa zwei Jahren.

Mein Mann, MR Prof. em. Dr. sc. med. Ernst Springer, und ich übernahmen nach der Gründungskonferenz am Bogensee gemeinsam mit anderen Antifaschisten den Aufbau des Bundes der Antifaschisten (BdA) in Leipzig und im Kreis Leipziger Land. Das erforderte viel Öffentlichkeitsarbeit und leider auch nicht wenig bürokratische Betätigung.

Ein Programm und ein Statut mussten ausgearbeitet werden, der Antrag auf Einschreibung beim Registergericht und der Antrag auf Gemeinnützigkeit beim Finanzamt gestellt werden. Die Gemeinnützigkeit bekamen wir unter anderem für die Betreuung und Unterstützung von Asylbewerbern.

So kamen wir in Kontakt mit einer kurdischen Familie, für deren Kinder wir Oma und Opa wurden und es bis heute geblieben sind. Gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher, einem katholischen Pfarrer und einer Bundestagsabgeordneten gelang es dem BdA, die Abschiebung der Eltern mit ihren drei Kindern nach der Türkei, wo dem Vater Gefängnis drohte, zu verhindern.

1993 war von der UNO zum "Jahr der Indigenen Völker" erklärt worden. In diesem Zusammenhang war eine Delegation von Mitgliedern indischer Stämme (Adivasis) in Deutschland zu Besuch. Die jungen Leute, die sich die Unterstützung von Ausländern zur Aufgabe gemacht haben, übernahmen die Betreuung von sechs Mitgliedern dieser Delegation. Diese Gruppe wollte das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald besichtigen und so wurde an mich die Bitte herangetragen, dort eine Führung in englischer Sprache durchzuführen. Ich lud die indischen Gäste mit ihren Betreuern zu uns nach Hause ein, um sie über die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland und die Rolle der Konzentrationslager zu informieren. Mein Mann und ich begleiteten sie dann nach Buchenwald. Wenn sich aus dieser Bekanntschaft auch keine dauernde Beziehung entwickelte, bereicherte sie doch meine Erfahrungen mit Menschen aus fernen Ländern.

Ich weiß nicht, ob man Großbritannien zu den "fernen Ländern" zählen kann. Selbstverständlich hatte ich, nachdem ich acht Jahre dort gelebt hatte, bei meiner Rückkehr nach Deutschland neben meinen Eltern und Brüdern auch viele Freunde zurückgelassen. Besonders nah stand mir ein englisches Ehepaar, Margaret und John. Deren zwei Töchter, Carolin und Anna, kamen uns im Winter 1966 in Berlin besuchen. An einem sonnigen Tag machten wir einen Spaziergang in die verschneiten Müggelberge und die beiden stellten fest, dass Schnee in der Sonne tatsächlich so glitzert wie auf den Weihnachtskarten, die sie bisher als unrealistisch und kitschig empfunden hatten. Wir gingen zusammen in Museen, zeigten ihnen alles, was in der Hauptstadt der DDR sehenswert war. Am meisten Spaß aber bereitete ihnen ein Besuch in Potsdam und zwar deshalb, weil er auf ersten Anhieb nicht zustande kam.

Wir hatten nicht berücksichtigt, dass Carolin und Anna Visa für Berlin hatten, aber nicht für die Gebiete außerhalb Berlins. So kam es, dass wir bei einer Ausweiskontrolle den Zug zwei oder drei Stationen vor Potsdam verlassen mussten. Uns war das sehr peinlich, aber für die beiden Mädchen war es ein großes Erlebnis. Wir besorgten uns übrigens am nächsten Tag die entsprechende Erlaubnis und besuchten Potsdam drei Tage später, ohne kontrolliert zu werden. Wenn wir uns heute treffen - ich war seit 1980 fünfmal bei ihnen in Norwich und sie etliche Male bei uns - erinnern wir uns stets an diesen Ausflug. Auch in diesem Fall haben wir "Spuren in die Zukunft" gelegt - mein Urenkel Christian und Carolins etwas jüngerer Adoptivsohn aus Sri Lanka wurden inzwischen gute Freunde.

Etwa zehn Jahre nach meinem ersten Besuch in Indien bat mich Christian, der seine Englischkenntnisse verbessern wollte, ich solle ihm in Zukunft englische Briefe schreiben. Davon versprach ich mir nicht viel - die Korrespondenz einer Urgroßmutter mit einem ihrer Urenkel ist selten sehr ergiebig. Ich schlug ihm statt dessen einen Briefwechsel mit dem Enkel meiner Freundin in Kalkutta, Adytia, vor und diese Brieffreundschaft führen die beiden nun seit zehn Jahren.

Chitras und Bhaskars Tochter Bhaswati habe ich aufwachsen gesehen. Bei meinem ersten Indienbesuch war sie ein Kleinkind von zwei Jahren, dann ein siebenjähriges Schulkind, bei meinem bisher letzten Besuch ein Teenager in der 7. Klasse. Damals versprach ich ihr, wenn sie den Abschluss der 10. Klasse gut bestehe, dürfe sie uns in Deutschland besuchen kommen. Die Zeit vergeht schnell und 1998 kam sie dann für fast drei Monate zu uns. Anfang 2003 teilte sie uns mit, dass sie die Prüfung als Bakkalaureus für Politikwissenschaften bestanden habe und ihre weiteren Studien gern in Deutschland absolvieren würde. Inzwischen hat sie in unserer Familie den Platz ihrer Mutter eingenommen: sie wohnt seit 2003 als unsere Enkeltochter bei uns, um in Leipzig zu studieren.