Jürgen Schmidt

Die Ankunft... wo?

Mein Beitrag für „Spurensicherung IV" endete mit den Erlebnissen am Tage der Grenzöffnung, dem 9.11.89, an dem ich abends deprimiert und aufgewühlt nach Hause fuhr. Später schrieb ich: „Mir wurde, wenn auch hinsichtlich der Folgen noch undeutlich, klar, daß meine bisherige Welt, in die ich nach dem mörderischen Krieg und der Kriegsgefangenschaft meine ganze Kraft investiert hatte, am Einstürzen und dem Kapitalismus hilflos ausgeliefert war."

Hilflos? Zunächst eine Rückschau.

Der eigentliche Sinn meines Nachkriegslebens, wie er mir allmählich bewußt wurde, hatte darin bestanden, mit meinen bescheidenen Kräften teilzunehmen am Aufbau einer neuen, alternativen Welt, frei von der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und den aus ihr folgenden Kriegen. Ich wußte sehr wohl, ich würde diese Welt, die Marx und Engels visionär als Ende der Vorgeschichte und Beginn der Geschichte der Menschheit prognostiziert und in ihren allgemeinsten Konturen beschrieben hatten, angesichts des von ihr noch unendlich weit entfernten materiellen und geistigen Zustands der gegenwärtigen - zumal in meiner Heimat - nicht mehr erleben. Aber mich hatte die wachsende Einsicht tief befriedigt, dort zu arbeiten und zu leben, wo diese neue Welt in den Trümmern der alten zu keimen schien. Wie mir erging es Hundertausenden. In der DDR-Zeit wandelte sich das anfängliche Wissen vom Keimen in trotziges Glauben, vom Glauben blieb bald nur noch die Hoffnung - aber diese hatte bis weit in die achtziger Jahre hinein angehalten, auch, als mein Sinn für Realitäten sie fortgesetzt untergrub und als sie von Träumen und „frommen“ Wünschen auf dem Hintergrund aufkommender Verzweiflung abgelöst wurde. Indessen - was ich einmal als „Sinn des Lebens“ begriffen hatte, erwies sich als beständig und unantastbar, als Leitlinie meines Denkens und Handelns bis auf den heutigen Tag.

Die „Lokomotive der Geschichte“ (Marx) hatte den Zug und seine DDR-Passagiere schon längst in die Welt des Gestern, die unsere Welt von Morgen sein würde, gebracht, aber wir, meine Frau und ich, mochten seine Ankunft nicht zur Kenntnis nehmen, mochten nicht aussteigen - wissend, daß das dumm war. Wir führten unser Leben weiter wie bisher; ich fuhr anfangs jeden Tag zur Arbeit um halb Westberlin außen herum, obwohl der Weg bis in die Nähe des Brandenburger Tores quer hindurch weit kürzer gewesen wäre. Erst als die meisten Ostberliner und Bewohner des Randgebietes sich schon gut in Westberlin und seinen Attraktionen auskannten, entschlossen wir uns endlich, die offene Grenze zu passieren und einen Spaziergang durch unseren westberliner Nachbarort Hermsdorf zu machen, über den es nicht zu berichten lohnt.

Bald darauf fuhren wir nach Wannsee, einem der bevorzugten Wohnorte der (west-) Berliner Hautevolee. Dort hatte mein gegen Kriegsende verstorbener Onkel eine vergleichsweise kleine Villa besessen, wo ich als Junge sehr oft und sehr gern meine Ferien verbracht und bei den von der Tante inspirierten Ausflügen viele für den Kleinstädter besonders attraktive und wichtige Bildungserlebnisse in Berlin und Potsdam hatte. Nach dem Krieg wurde die Villa von den Erben verkauft. Ich kannte vom Obergeschoß bis zum Keller jeden Raum, jede Wand, jede Tür und würde mich darin auch heute noch in völliger Finsternis zurechtfinden. Es reizte mich, zu sehen, was aus meinem Traumhaus der Kindheit geworden war. Es befand sich, von außen betrachtet, in gutem Zustand, wirkte etwas kleiner, als ich es in Erinnerung hatte und war architektonisch durch einen Garagenanbau samt befestigter Auffahrt von der Straße her verschandelt. Die Nachbargrundstücke, auf denen sich früher in lockeren Abständen weitere Villen, gepflegte Gärten oder Reste des Waldes befanden, in den man die Straße einst hineingebaut hatte - diese Nachbargrundstücke waren bis zum letzten Quadratmeter mit den unterschiedlichsten Wohn- und Nebengebäuden gleichsam zubetoniert. Hier paßte nichts zum anderen. Die Straße selbst hatte man derart zugeparkt, daß Hunde nur mit größter Mühe auf die andere Seite gelangen konnten.

Wir gingen weiter durch andere Straßen - sie sahen alle ähnlich chaotisch aus. Unten am See hatte man eine größere Wiese offenbar als Winterliegeplatz für Sportboote vermietet. Die Boote lagen so eng neben-, über- und untereinander wie Sardinen in der Büchse. Etliche schwammen noch im Wasser davor und drohten einzufrieren (wohl auch für vermutlich horrende Mieten?). Alles Folgen der Mauer?

In einer von viel sichtbarem Wohlstand umgebenen kleinen Parkanlage saß ein vollbärtiger Obdachloser in schmutzstarrender wetterfester Kleidung, neben sich ein kleines Bündel mit Habseligkeiten. Er nutzte die letzten Strahlen der Spätherbstsonne. Es war der erste Obdachlose, den wir, selbst dicht vor dem Rentenalter stehend, in unserem Leben sahen.

Wir fuhren sehr nachdenklich wieder nach Hause.

Ich machte schon vor der Währungsunion meine erste Bekanntschaft mit der Marktwirtschaft, und das kam so: Ich war Winterbader und hatte mich schon Jahre zuvor einer Sportgemeinschaft (Männer und Frauen jeglichen Alters, Jugendliche und Kinder) angeschlossen, die sich jeden Wintersonntag am Orankesee in Berlin-Weißensee traf, um dort ihrer Eisbadeleidenschaft nachzugehen. Die Gemeinschaft existiert noch heute.

Eines Sonntags kam ich vom Orankesee nach Hause und fand zwei fremde Besucher vor, die von meiner Gewohnheit erfahren und meine Adresse ausfindig gemacht hatten. Sie schlugen mir vor, gegen Honorar in einem Eisloch badend für einen kleinen Werbefilm zugunsten des Medikaments „Doppelherz" zur Verfügung zu stehen. Ihr „stärkstes" Argument: Auch bekannte Sportler wie Steffi Graf oder Boris Becker würden sich für Werbezwecke filmen lassen. Ich antwortete: Wenn die noch mehr Geld brauchen, als sie eh schon verdienen, so ist das ihre Sache. Ich bade nicht für Geld, sondern für meine Gesundheit - und überhaupt ist das doch Schwindel, denn wenn ich Probleme mit dem Herzen hätte und „Doppelherz" einnehmen müßte, hätte ich das ärztliche Attest nicht bekommen, ohne das die Sportgemeinschaft niemand aufnimmt. Auch hätte ich keine Lust darauf, mich auf dem Bildschirm nackt beim Einstieg in ein Eisloch zu produzieren.[1]

Meine Besucher verließen mich kopfschüttelnd.

Die letzte Station meines Berufslebens war der VEB Deutsche Schallplatten, wo ich von 1971 bis 1990 als Leiter der LITERA-Produktion (künstlerisches Wort) arbeitete. Unser Betrieb lief zunächst in der eingefahrenen Weise weiter, aber im Inneren tosten politische Stürme, die an einer eigens geschaffenen großen Wandzeitung im Eingangsbereich ihren Niederschlag fanden. Sie wurde von Neopolitikern aller Farben des politischen Regenbogens beherrscht, wobei es kaum möglich war, bestimmte Kollegen einer bestimmten Farbe zuzuordnen. Nur Schwarz kam fast nicht vor, und Rot blieb sehr blaß. Die Betriebsparteiorganisation schien abgetaucht zu sein.

Da forderten ganz unerwartet einige jüngere Genossen aus der mittleren Leitungsebene streitbar die sofortige politische Reaktivierung der BPO und riefen alle Genossen zum Handeln auf. (Als ihr Appell nichts fruchtete, handelten sie ihrerseits, verließen die Partei und den Betrieb, um bei westlichen Plattenfirmen ihr Glück zu suchen.) Für die Wandzeitung aber schrieb der Kollege E. von der Tonregie, den viele als ihren Sprecher anerkannten, einen Gegenartikel, in dem er einen vom SED-Einfluß befreiten Betrieb forderte. Nur fachliches Können und Leistung sollten für alle Werturteile ausschlaggebend sein.

Dieser Gegenartikel reizte mich zu einer Stellungnahme. Ich schrieb dem Sinn nach: „Kollege E. hat recht, wenn er fachliches Können und Leistung zur wichtigsten Bewertungsgrundlage machen will. Genau nach diesen Kriterien möchte ich beurteilt werden. Indessen werde ich als Mitglied der SED-PDS meine politischen Ansichten beim Betreten des Betriebes nicht in der Pförtnerloge abgeben, sondern sie in - wie ich hoffe, von gegenseitiger Achtung und Toleranz geprägten - Auseinandersetzungen vertreten."

Mein Direktor - Genosse - sagte zu mir: „Ja, du kannst dir einen solchen Artikel leisten ..." Ich fragte mich, wer von den Genossen denn nicht? Es gab leider etliche, darunter die zu Karrierismus und Überheblichkeit neigende Parteisekretärin, eine Juristin, die bald ihr Parteibuch wegwarf, aus dem Betrieb ausschied und politisch - dem Vernehmen nach - bei der kurzlebigen Partei DSU landete („Deutsche Soziale Union“, ein Ableger der bayrischen CSU).

Mein Artikel blieb lange hängen und wurde viel gelesen. Man behandelte mich im weiteren Kollegenkreis bis zu meinem Ausscheiden in den Vorruhestand (Oktober 1990) und auch danach achtungsvoll und freundlich.

Als sich die Betriebsparteiorganisationen generell auflösten, meldete ich mich bei der PDS-Basisgruppe meines Wohnortes Glienicke-Nordbahn, wo ich bald in die Leitung gewählt wurde.

Hauptsitz

unseres Betriebes war das ehemalige Reichstagspräsidentenpalais, einen

Steinwurf vom Reichstag entfernt. Zwischen beiden Gebäuden verlief die Mauer.

Ein Teilstück schirmte den Betrieb auch gegen die vorüberfließende Spree ab

und löste an der

Landseite der direkt am Wasser entlangführenden und nur von Grenzern benutz

![]() ten Straße die ehemalige Einfriedung des Palaisgeländes ab. Nach der

Grenzöffnung kamen die „Mauerspechte“ - meist Westbürger und Touristen aus

aller Herren Länder. Sie

gingen mit primitiven Werkzeugen daran, Segmente der Mauer herauszuschlagen

und Betonstücke als Souvenirs mitzunehmen. Durch die entstandenen Löcher drangen

Neugierige auf das Betriebsgelände vor und schnüffelten überall herum - die Mutigsten

auch im Gebäude, wo sich hochwertige Aufnahme- und Bearbeitungstechnik befand,

sowie das unersetzliche Archiv der Tonbandoriginale aller Aufnahmen aus Jahrzehnten.

Der auch für Sicherheitsfragen zuständige Technische Leiter geriet in Rage. Er

ließ Feuerwehrschläuche ausrollen und die Spritzen auf die Mauerlöcher

richten, wollte sozusagen die „Lokomotive der Geschichte“ mit Löschwasser aufhalten.

Einige Tage lang wurden Riesenmengen

verspritzt - aber die Löcher wurden immer zahlreicher und die

Eindringlinge fanden auch andere Wege. Die Spritzenmannschaft mußte aufgeben.

Übrigens erwuchs dem Betrieb aus seiner nun „offenen Grenze“ kein Schaden.

ten Straße die ehemalige Einfriedung des Palaisgeländes ab. Nach der

Grenzöffnung kamen die „Mauerspechte“ - meist Westbürger und Touristen aus

aller Herren Länder. Sie

gingen mit primitiven Werkzeugen daran, Segmente der Mauer herauszuschlagen

und Betonstücke als Souvenirs mitzunehmen. Durch die entstandenen Löcher drangen

Neugierige auf das Betriebsgelände vor und schnüffelten überall herum - die Mutigsten

auch im Gebäude, wo sich hochwertige Aufnahme- und Bearbeitungstechnik befand,

sowie das unersetzliche Archiv der Tonbandoriginale aller Aufnahmen aus Jahrzehnten.

Der auch für Sicherheitsfragen zuständige Technische Leiter geriet in Rage. Er

ließ Feuerwehrschläuche ausrollen und die Spritzen auf die Mauerlöcher

richten, wollte sozusagen die „Lokomotive der Geschichte“ mit Löschwasser aufhalten.

Einige Tage lang wurden Riesenmengen

verspritzt - aber die Löcher wurden immer zahlreicher und die

Eindringlinge fanden auch andere Wege. Die Spritzenmannschaft mußte aufgeben.

Übrigens erwuchs dem Betrieb aus seiner nun „offenen Grenze“ kein Schaden.

Sein unaufhaltsamer Zusammenbruch begann erst mit der Währungsunion. Wir hatten kurz vor der Wende einen neuen vom Kulturminister eingesetzten Generaldirektor bekommen, einen zweifellos persönlich integeren, kenntnisreichen Genossen. Leider war er mit den Aufgaben des Leiters eines Produktions- und Handelsbetriebes völlig überfordert, verstand die Zeichen der Zeit nicht und vermochte in keiner Weise, den Betrieb auf die herannahende Marktwirtschaft vorzubereiten. Solange unsere DDR-Mark als Binnenwährung noch Schutz gewährte, ging alles gut, denn der alte General hatte einen für DDR-Verhältnisse optimal organisierten und funktionierenden Betrieb hinterlassen. Bis März 1990 wurde wie immer der noch gültige Volkswirtschaftsplan erfüllt, der eine jährliche Abführung von 90 Millionen Mark Reingewinn an den Staat vorsah. Das neue Tonträger-Frühjahrsangebot wurde voll in Höhe der Vorbestellungen des Handels gepreßt, und bevor noch die erste schwarze Scheibe ausgeliefert und verkauft war, zahlte man die nach dem Urheberrecht fälligen Lizenzen an die AWA, an Verlage usw. voll aus. So hatte man es der Einfachheit halber immer gehalten, denn immer war fast alles abgenommen und verkauft worden.

Aber plötzlich, als die D-Mark kam, nicht mehr! Fast der ganze DDR-Einzelhandel wurde vertragsbrüchig, nahm unsere Tonträger nicht ab, sondern füllte sein Sortiment mit westlichen auf, die die glänzend auf diesen Moment vorbereiteten Firmen von jenseits der abgerissenen Mauer gierig auf den neu zu erobernden Markt warfen. Und die DDR-Bürger kauften gierig, besonders CDs, die wir nicht herstellen konnten, weil in der DDR das Geld für ein CD-Werk gefehlt hatte. Unsere LKWs, die das Frühjahrsangebot wie immer überall hin ausfuhren, kamen beladen wieder zurück, die Lager füllten sich mit Unverkäuflichem und ganze Ladungen landeten auf Müllkippen. Unser großer Bereich Absatz fiel auseinander, die Mitarbeiter liefen bis auf eine kleine „treue“ Truppe weg, suchten anderswo unterzukommen oder wurden arbeitslos.

Natürlich war das Desaster von vielen vorhergesehen worden, aber der General hatte kurz vor der D-Mark und nach Verhandlungen mit Westfirmen dem Betrieb in einer großen Versammlung noch eine sichere Zukunft prophezeit. Wer weiß, was man ihm da vorgegaukelt hatte. Es kam nun mit Hilfe der Wandzeitung (!) zu einer Palastrevolution. Nach der Lektüre eines entsprechenden „offenen Briefes“ (an dem ich mitgearbeitet hatte) ging unser oberster Chef verstört nach Hause und wurde nicht mehr gesehen.

Die Bereichsdirektoren kämpften weiter - jeder auf seine Weise. Noch konnten wir Platten pressen, Kassetten herstellen, Aufnahmen machen und hatten ein reiches Repertoire im Archiv. Zum Teil wurde auch in Erfüllung von Westaufträgen gearbeitet. Aber das reichte nicht zum Überleben. Dem Betrieb fehlte für einen Neuanfang unter marktwirtschaftlichen Bedingungen eine erfahrene Leitung und ein potenter Vertrieb. Aber woher sollten sie kommen? Man schickte Vertreter quer durchs ganze Land zu früheren guten Abnehmern. Im Ergebnis der Aktion fielen ein paar Tröpfchen auf den heißen Stein. Wir - Mitarbeiter des Bereiches Künstlerische Produktion - errichteten auf dem Platz am Reichstag einen kleinen Verkaufsstand und boten unsere Produkte den vielen Passanten an. Einige blieben neugierig stehen, wenige kauften. Unsere Bruttoeinnahmen hätten zugereicht, um jedem „Verkäufer" ein paar Schuhe zu finanzieren ...

Anfangs funktionierte noch der Export nach Osteuropa, dann brach auch der zusammen. Der Betrieb wurde auf Veranlassung der Treuhand in eine GmbH umgewandelt, zwei ehemalige Bereichsdirektoren wurden Geschäftsführer. Da die Konten leer waren, nahm man Kredite auf, was möglich war, da der Betrieb etliche Liegenschaften besaß. Wann und ob sie überhaupt zurückgezahlt werden konnten, stand in den Sternen. Zur allgemeinen Überraschung wurden unsere Gehälter deutlich erhöht. Hatte zu DDR-Zeiten ein westlicher Schallplattenredakteur in vergleichbarer Position nominell etwa dreimal so viel wie ich verdient, war es nun nur noch weniger als das Doppelte. Wir durften auch angefangene Aufnahmeproduktionen fertigstellen. Für mich war das in den folgenden Monaten die einzige mir sinnvoll erscheinende Arbeit, obwohl niemand wußte, ob wir das Fertiggestellte auch würden verkaufen können. Bei diesen Aufnahmen beschäftigten wir Schauspieler aus Ostberlins erster Garnitur, darunter Inge Keller, Kurt Böwe und Rolf Ludwig. In den Pausen gab es politische Diskussionen. Alle drei äußerten sich sehr bissig über die eingetretenen Veränderungen. Böwe erklärte zornig, er werde seinen Nationalpreis nicht zurückgeben, denn den habe er sich redlich verdient. Ludwig, der bekanntermaßen mit der SED nie etwas am Hut gehabt und von dem ich trotz häufiger Arbeitskontakte noch nie politische Äußerungen gehört hatte, erklärte, der einzige neue Politiker, dem man in der Volkskammer mit Gewinn zuhören könne, sei Gregor Gysi. Hans-Joachim Preil, bekannt durch die Preil-Herricht-Sketsche, die wir vollständig im Repertoire hatten - Preil mokierte sich (für ihn charakteristisch) über die äußere Erscheinung der Politiker Krause (CDU) = „Oberkellner“ und Thierse (SPD) = „Waldschrat“ und rief emphatisch aus: „Herr Schmidt, und so was will uns nun regieren!“

Es fanden hektische Versuche statt, wieder Marktanteile zu gewinnen. Man warf die auch international bekannten seriösen Namen unserer drei Labels ETERNA, AMIGA und LITERA kurzerhand auf den Schrotthaufen der Geschichte und erfand populistische neue, was nach meiner Ansicht mehr Schaden als Nutzen brachte.

Der neue Ministerpräsident Herr de Maiziere spielte nebenberuflich Bratsche und das auch gelegentlich in der Öffentlichkeit. Man nahm ein Konzert mit ihm als Solisten auf. Unsere Musikwissenschaftler hatten berechtigte künstlerische Bedenken, aber mit der Platte sollte als Wurst nach der Speckseite geworfen werden - erfolglos.

Natürlich übte unser großes Repertoire auf Westfirmen magnetische Wirkung aus. Die kleine, aber solide westberliner Plattenfirma Magna, die nicht über eignes Repertoire verfügte und an die wir zu DDR-Zeiten schon manche Produktion + West-Vertriebsrechte verkauft hatten, schickte ihren Vertriebsleiter, einen versierten ellbogigen Fachmann, der zuvor in einer großen Firma irgendeinen Karriereknick erlitten hatte. Man erstrebte eine Kooperation. Magna wollte unter ihrem Namen und mit ihren Katalognummern einen ausgewählten Teil unseres Repertoires vertreiben. Wir hatten die Auswahl einschließlich der benötigten Druckerzeugnisse vorzubereiten. Nach einiger Zeit emsigen Wirkens zeigte sich, daß der ehrgeizige Vertriebsleiter ungeachtet seiner Marktkenntnisse seine Möglichkeiten und die seiner Firma weit überschätzt hatte und daß kaum etwas zustande kam. Auch ich war auf den umtriebigen Herrn hereingefallen und hatte an Wochenenden und Pfingstfeiertagen viel Zeit darauf verwendet, nach seinen Richtungsvorgaben ein LITERA-Angebot zusammen zu stellen, neue, bei Magna übliche Katalognummern zu vergeben und Hinweise für Druckerzeugnisse zu notieren. Aber in solcher Situation griff man nach jedem Strohhalm.

Es kam die Zeit des unumgänglich gewordenen Arbeitskräfteabbaues. Die Betriebsleitung legte fest, wieviel Kollegen je Abteilung zu entlassen seien und die Abteilungsleiter hatten Vorschläge zu machen. In meiner Abteilung waren es zwei - ein Dramaturg und eine Schnittmeisterin. Was nun kam, läßt sich am besten an einem Beispiel aus einer anderen Berufsgruppe zeigen. Ein guter Bekannter, den ich zu jener Zeit besuchte, war Technischer Leiter eines kleinen Theaters. Er erhielt vom Intendanten den Auftrag, einen Kollegen aus der Gruppe der Bühnentechniker zu entlassen und sollte bestimmen, wen. Am ehesten hatte er sich von einem trennen können, der gutwillig, aber kaum zu selbständiger Arbeit befähigt war, ständig Anleitung und Aufsicht nötig hatte und das Arbeitstempo der ganzen Gruppe bremste. Aber dieser Kollege hatte eine arbeitslose Frau und viele Kinder. Mögliche Alternative war ein Arbeiter mit viel handwerklichem Geschick, der selbständig und schnell arbeiten konnte. Er hatte eine in sicherem Arbeitsverhältnis stehende Frau und nur ein Kind. Beim ersten wären im Falle der Entlassung bittere Armut und Not eingetreten, der andere hätte keine unlösbaren Probleme gehabt und weitaus bessere Möglichkeiten, woanders Arbeit zu finden. Wen nun entlassen?

Ich weiß nicht, wie mein Bekannter das ihn sehr quälende Problem gelöst hat, aber ich habe auch in unserem Betrieb erlebt, daß Leiter, die sich in der DDR entwickelt hatten, stets an die sozialen Folgen für die zu Entlassenden dachten und harten Entscheidungen möglichst auswichen. Mit dem Ergebnis, daß nach wochenlangen Kämpfen und Debatten zunächst fast niemand entlassen wurde und der Überhang an beschäftigungsarmen Kollegen immer größer wurde. Zumindest bis zur nächsten unvermeidlichen Entlassungswelle. Am Ende - ich war schon im Vorruhestand - blieb von meiner Abteilung nur noch eine Kollegin übrig, die sowohl Büroarbeiten (sie hatte sehr schnell den Umgang mit dem Bürocomputer gelernt) als auch Schnittmeisterarbeiten erledigen konnte. Als auch sie gehen mußte, bat sie mich, ihr eine Beurteilung zu schreiben. Ich tat es, und der Betrieb akzeptierte die Beurteilung seines ehemaligen Mitarbeiters. Diese tüchtige Kollegin fand bald Arbeit beim Berliner Senat.

Der Betrieb hatte über eine größere Zahl hochqualifizierter Musikwissenschaftler verfugt. Sie wurden sukzessive beschäftigungslos. Man spielte mit ihnen Pferdebewegen und organisierte Kurse für Marketing. Ich brauchte lange, bis ich allmählich dahinterkam, was mit diesem Begriff gemeint war. Noch weit mehr Schwierigkeiten hatte der ETERNA-Musikregisseur W., der immerhin für eine Gesamtaufnahme von Wagners „Ring des Nibelungen“ mit großer internationaler Besetzung verantwortlich gezeichnet hatte - eines der mit Erfolg westwärts exportierten Renommierstücke des Betriebes. W. saß nun hilflos herum, wußte, daß er entlassen werden würde und ging zum Arbeitsamt, um seine Möglichkeiten zu erfragen. Man konnte ihm nur eine Arbeit als Leichenwäscher in der Charite anbieten. Leider verlor ich ihn bald aus den Augen.

Und dann ging am fernöstlichen Horizont offenbar die Sonne auf. Zu DDR-Zeiten hatte der VEB Deutsche Schallplatten stabile Geschäftsbeziehungen zum japanischen Medienkonzern Tokuma aufgebaut und viele Klassikaufnahmen nach Japan exportiert. Jetzt interessierte sich der für unsere Begriffe steinreiche Herr Tokuma für unseren Betrieb, wollte ihn von der Treuhand zu großzügigen Bedingungen kaufen und zum „führenden Bild- und Tonträger-Hersteller Europas" machen - so von Herrn Tokuma wörtlich formuliert. Das hätte riesige Investitionen erfordert. Gewiß, meine bisherige Arbeitsrichtung und Arbeitsweise hätte in Herrn Tokumas Konzept nicht hineingepaßt, und zu einem völligen Neuanfang unter harten kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Bedingungen wäre ich zu alt gewesen. Aber für Leute wie mich - überhaupt für alle in Ehren Ausscheidenden - war an bedeutende Abfindungen gedacht. Der Treuhand waren offenbar durch die westdeutschen Medienkonzerne, denen diese Konkurrenz ein Alpdruck sein mußte, die Hände gebunden. Sie hielt Tokuma endlos hin und nötigte ihn schließlich, sein Angebot zurückzuziehen. Ein lapidares Telegramm aus Tokio begrub unsere Hoffnungen, und die Sonne ging wieder unter, bevor ihre wärmenden Strahlen angekommen waren.

Im Herbst 1990 verkaufte die Treuhand den Betrieb schließlich an einen kunstinteressierten Wessi aus der Autobranche, was den Prozeß seines nicht mehr aufzuhaltenden Absterbens nur vorübergehend bremste. Ich will ihn nicht weiter schildern und kann es auch kaum, denn ich hatte durchgesetzt, daß ich zum 1.10.1990 (im Alter von 63 Jahren) in den Vorruhestand entlassen wurde. Ich sah für mich keine sinnvolle Arbeit mehr. Der Zeitpunkt bot sich an, denn am 3.10. wurde die DDR „beigetreten“, und die vorteilhafte Modrowsche Vorruhestandsregelung sehr bald durch eine ungünstigere ersetzt.

Der Leser kann sich vorstellen, daß ich, obwohl an sich noch voll arbeitsfähig, psychisch völlig am Ende war - und meine in politischer und sozialer Hinsicht sehr sensibel reagierende Frau nicht minder. Das Schlimmste für uns war, daß unser sozialistisches Wir-Denken seinen Gegenstand verloren hatte. Mir erging es ähnlich wie einer alten Frau in Glienicke, die zu Zeiten der Nationalen Front die Verpflichtung übernommen hatte, das gemeindeeigene Wartehäuschen einer Bushaltestelle unentgeltlich sauberzuhalten. Sie machte es, solange sie gesundheitlich noch konnte, weiter sauber, obwohl Bekannte und Nachbarn ihr immer wieder erklärten, daß das nun nicht mehr angebracht sei, denn der Eigentümer des Häuschens sei dafür selbst in der Pflicht. „Mein“ Betrieb war auch nicht mehr meiner, aber ich meldete mich bei der Vertreterin des neuen Besitzers, einer geschniegelten, laut Briefkopf mit vielen erstaunlichen englischsprachigen Titeln versehenen Dame und bot ihr meine Beratung beim Umgang mit dem von mir aufgebauten umfangreichen LITERA-Repertoire an, das ja von den frisch aus dem Westen importierten Damen und Herren niemand kannte. Sie war erst überrascht - und dann sehr höflich, bekundete ihr Interesse, kam jedoch nie auf mein Angebot zurück. Hätte sie sich vielleicht gemeldet, wenn ich ihr Beratung gegen Honorar angeboten hätte? Wohl auch dann nicht, denn das Interesse dieser Frau war offenkundig mehr auf ihr Image als auf ernsthafte Arbeit gerichtet.

Große Sorge bereitete uns das kleine alte Mietshaus, in das wir im Herbst '89 wegen baupolizeilicher Sperrung der bisherigen Wohnung eingezogen waren. Seine geplante Generalüberholung hatte mit einem neuen Dach samt Schornsteinen und im Inneren mit Malerarbeiten begonnen, aber nach der Wende war plötzlich kein Geld mehr da und ich spare mir eine Aufzählung dessen, was alles noch dringendst hätte erneuert werden müssen. Der Besitzer war vor Jahren gestorben, die mutmaßlichen Erben lebten außerhalb der DDR und so hatte die Gemeinde die Verwaltung inne. Wir erwarteten täglich, daß irgendein Erbe mit einem Mercedes vorfahren würde. Wir hatten die beste Wohnung, aus der wir eventuell wegen Eigenbedarfs herausgeklagt worden wären - oder man hätte das ganze marode Haus abgerissen, um auf dem großen, inzwischen ungemein teuer gewordenen Grundstück ein neues zu bauen. Entsprechende Beispiele gab es in der Nachbarschaft genug. Was tun?

Wir gingen auf Wohnungssuche, und es entsprach unserer Gemütsverfassung, daß wir unbedingt aus Berlin und seinem Randgebiet heraus in eine möglichst ruhige Landgegend wollten. Das wollten damals viele. Auf der Fahrt in meine Heimat, die Uckermark, machten wir eine unerwartete Beobachtung. In kleinen Dörfern, wo es zu normalen Zeiten nur Gasthof und Konsum gab, hatte man an der Durchfahrtsstraße mitunter ganze Reihen neuer Imbißbuden oder -stuben eröffnet, vor denen unter Luftballon- und Lampionschmuck einige Gartenmöbel standen. Nur Kunden waren kaum zu sehen. An Bäumen und Strommasten hingen laienhaft gestaltete Schilder, auf denen Bürger handwerkliche Arbeiten wie Änderungsschneidern, Nähen, Kunststopfen, Körbe flechten, Klempnern, Laufmaschen aufnehmen und andere Leistungen anboten. Selbst ein „Kunstmaler“ warb mit einem röhrenden Hirsch in idyllischer Waldeseinsamkeit für den Besuch seiner Verkaufsausstellung im Anglerheim gleich um die Ecke. Was war geschehen? Glaubten hier einige nunmehr Arbeitslose, sie könnten, die neuen Freiheiten nutzend, ihr Glück als solide Geschäftsleute machen? Träumten sie von Unternehmer-, gar Künstlerkarrieren in Anlehnung an die bekannte Devise „Vom Tellerwäscher zum Millionär“? Oder suchten sie einfach nur Auswege aus ihrer Notlage? Vermutlich spielten alle diese Motive eine Rolle. Die meisten dieser Unternehmungen gingen schon nach wenigen Wochen oder Monaten wieder ein.

Unsere Suche hatte trotz vielen Nachfragens keinen Erfolg. In Buchholz, einem Dorf bei Gerswalde, lud uns ein älteres Kleinbauernehepaar in sein gut erhaltenes und gepflegtes Heim ein. Die beiden hatten Haus und großes Grundstück nach dem Tod des Besitzers als anteilige Erben übernommen und die Baulichkeiten während der DDR-Zeit erheblich erweitert. Die meisten ihrer Familienangehörigen waren nach dem Westen gegangen und hatten sich um ihren Erbanteil in keiner Weise gekümmert. Man hielt die Verbindung nur mittels gelegentlicher freundlicher Kartengrüße aufrecht. Jetzt aber forderten diese Brüder und Schwäger bzw. deren Kinder die Auszahlung ihrer Erbteile, berechnet nach westlichen Maßstäben. Das überstieg die Möglichkeiten unserer Gastgeber bei weitem. In der ganzen Familie - auch zwischen den Fordernden - herrschte Zank und Streit, es wurden sogar die Gerichte angerufen. Wie die auch immer entscheiden mochten - unser Kleinbauer würde am Ende räumen müssen und seinen Lebensinhalt aufgeben. Wir konnten nur zuhören und weder raten noch helfen. ...

Unser Wohnungsproblem blieb bis 1992 offen. Ein Erbe hatte sich bis zur gesetzten Frist nicht gemeldet. Haus und Grundstück fielen an die öffentliche Hand und würden in absehbarer Zeit verkauft werden. Mit Hilfe unseres Sohnes (Eisenbahner) gelang es endlich, eine Tauschwohnung in einer großen mitten im Wald gelegenen Plattenbausiedlung nahe eines Dorfes in der Niederlausitz zu finden. Die Siedlung gehörte der Deutschen Reichsbahn und war für die Offiziere und Berufssoldaten eines Eisenbahn-Pionierregimentes erbaut worden. Das Regiment hatte man aufgelöst, aber seine Offiziere mit ihren Familien wohnten zumeist noch dort. Eine Familie wollte unbedingt nach Berlin, weil sie dort bei der Bahn Aussicht auf Arbeitsplätze hatte. Sie nahm den Zustand unseres Hauses in Kauf.

Die Siedlung wurde in guter Ordnung gehalten. Wir waren zufrieden, hatten bald gute Beziehungen zu den Nachbarn und fühlten uns zunächst wohl. Aber das dauerte nicht lange. Die meisten Nachbarn waren hochqualifizierte Eisenbahningenieure, sie fanden irgendwo zwischen Rügen und dem Bodensee neue Arbeit und holten ihre Familien nach. Die frei werdenden Wohnungen wurden der vergleichsweise niedrigen Mieten wegen von unbemittelten oder verarmten Bürgern bezogen oder blieben in der Mehrzahl leer, weil es rundum keine Arbeitsplätze gab. Leider zogen auch etliche entgleiste, nahezu asoziale Leute ein. Die Ordnung war bald dahin. Das Umfeld einschließlich des anliegenden Waldes verdreckte, rund um die Mülltonnen sammelten sich Abfallberge, die Treppenhäuser verschmutzten usw. Zwei Geschosse über uns wohnten entwurzelte, zumeist arbeitslose junge Leute, die auch Gäste aus ihrem Milieu hatten. Bei ihnen wuchsen die Mietsschulden, erscholl übermäßiger, das Haus auch nachts anfüllender Lärm, entleerte sich mehrmals die Waschmaschine auf den Fußboden, so daß Wasser die leerstehende Wohnung über uns überschwemmte und bis zu uns durchsickerte, floß Tag für Tag reichlich der Alkohol, und wenn sich die jungen Leute übergeben mußten, geschah das aus dem Fenster, wodurch unser Balkon und unsere Fenster vollgekleckert wurden. Hier lernte ich auch zum erstenmal, aus jungem Frauenmund gebrüllt, eine breite Palette der Pornowelt entstammender Flüche kennen.

Wir bemühten uns also wieder um eine neue Wohnung, und fanden sie in einem Unterspreewald-Dorf, wo wir uns seit 1997 rundum sehr wohl fühlen.

|

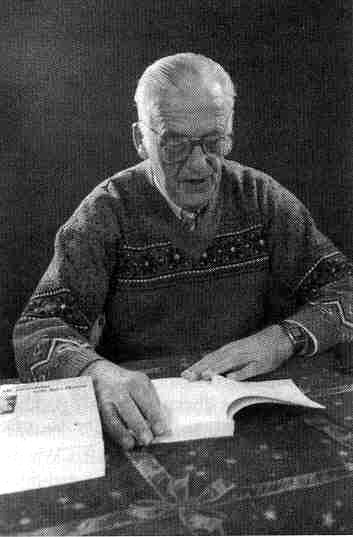

Jürgen Schmidt liest aus seiner Autobiographie, 1996 |

Auch materiell haben wir keine Sorgen. Die Summe beider Renten reicht, um unsere relativ bescheidenen Ansprüche zu befriedigen, und meist bleibt etwas zum Sparen übrig. Beide Söhne haben gute, noch verhältnismäßig sichere Arbeit - und Rücklagen. Wir sind also nach einigen Wirren sicher gelandet und also angekommen?

Meine Frau und ich werden in dieser Gesellschaft, in diesem Staat, nie ankommen!

Meine tiefe Sinnkrise überwand ich erst beim Schreiben meiner Autobiographie, die 1996 veröffentlicht wurde. Im Vorwort steht: „Nun, nach der Katastrophe des ,realen Sozialismus', der ja nie wirklicher Sozialismus war, möchte er (der Autor) wissen, inwieweit er irrte, Fehler machte, an Verbrechen beteiligt war, Machtmißbrauch trieb, sich bereicherte, sich gar (im moralischen Sinne, nicht im juristischen) strafbar gemacht und also zu schämen hatte, wie es jetzt vielfach den ehemaligen SED-Mitgliedern abgefordert wird." Ich fand viele Irrtümer und vorübergehende politische Fehleinschätzungen, aber keine, deren ich mich als überzeugter Humanist zu schämen hatte. Ich bekenne mich zu dem, was ich wollte und wünschte, auch zu den Motiven meiner Handlungen, somit zu meiner Lebensleistung.

Ich bin sehr froh darüber, daß mich der Zusammenbruch der DDR erst kurz vor der Rente traf, so daß ich seine bitteren sozialen Folgen und auch moralischen Verwerfungen für so viele Bürger mehr als Beobachter denn als selbst Betroffener erlebte und erlebe. Ich nutze gern die in der SED-Zeit auf vielfältige Weise unterdrückt oder begrenzt gewesene Freiheit der Meinungsäußerung. In der DDR hätte ich meine Autobiographie nie veröffentlichen können, auch nicht das, was ich an anderer Stelle über das Leben in der DDR schrieb. Heute darf ich ungestraft öffentlich harte Kritik am Staat üben, in Büchern und meiner gesellschaftlichen Arbeit als ehrenamtlicher Funktionär der PDS gegen seine Politik opponieren. Und dafür gibt es haarige Gründe: Über vier Millionen Arbeitslose, darunter besonders viel Jugendliche, eine zu DDR-Zeiten nie gekannte hohe Kriminalitätsrate, in den Keller abgestürzte Geburtenzahlen, ein immer weiter um sich greifendes rabiates Ich-Denken, auch und gerade in den politischen Führungsschichten und denen der Wirtschaft, die fortschreitende Privatisierung der sozialen Pflichten der Gesamtgesellschaft und sehr vieles mehr. Besonders verbittert mich als ehemaliger Soldat der Hitlerwehrmacht die akzentuierte Rüstungspolitik und der Auslandseinsatz deutscher Soldaten im Dienste der NATO und der USA, also letztlich im Dienste der großen, Weltherrschaft erstrebenden internationalen Konzerne und ihrer Profite. Und so sage ich: Nein, in diesem Staat werde ich ungeachtet seines sehr akzeptablen Grundgesetzes nie ankommen!

[1]

Eisbader

pflegen, weil nasse Badebekleidung bei Kälte als sehr unangenehm empfunden

wird, gemeinsam nackt zu

baden - ohne Rücksicht auf oft unvermeidliche Zuschauer, die, winterlich

eingemummelt, frierend in der Nähe

herumstehen.