Am Beginn des Rondells Strausberger Platz stand ein mittelgroßer Mann. Er schaute die Stalinallee hinunter, wie er vielleicht schon tausendmal geschaut hatte. Diesmal jedoch mit nachdenklichem Gesicht.

Es war Prof. Dr. Hermann Henselmann. Die SED-Kreisleitung Friedrichshain hatte angerufen und ihn gebeten, die marschierenden Bauarbeiter von den Baustellen Bettenhaus Krankenhaus Friedrichshain und Block 40, die zum Leipziger Platz wollten, zum Umkehren zu bewegen. Man wußte um seinen hervorragenden Kontakt zu den Bauarbeitern, schätzte sein Wort, das überall galt und versprach sich von der Achtungsperson, den blamablen Zug der Bauarbeiter zu verhindern.

Hermann Henselmann wohnte mit Frau Irene und seinen acht Kindern im 7. Stock des Hauses 9 am Strausberger Platz - dort, wo der Block A-Nord nahtlos in den Block B-Nord übergeht. Er war Projektant des Strausberger Platzes - in der Planung auch A-Nord und A-Süd genannt - mit dem die Stalinallee begann. Der umfangreiche Springbrunnen, wie ihn die Berliner heute noch kennen, wurde von Kunstschmied Fritz Kühn entworfen und gebaut.

Der achtundvierzigjährige dunkelblonde, Hermann Henselmann war auf den Berliner Baustellen bekannt wie „ein bunter Hund". Mehr noch - er war beliebt wie kaum ein anderer Berliner in jenen Jahren.

Nun stand er also an der Straße nahe seiner Wohnung und schaute den Marschierenden entgegen. Das blaue Transparent verwunderte und erheiterte ihn. „Wir fordern 40 % Normsenkung"! Er kannte die beiden nicht, die es trugen — stolz und irgendwie auch belustigt. Es hätte ein Gag sein können, aber dafür sahen die Nachfolgenden zu kämpferisch aus. Also eine ernsthafte Sache ... Und die Bautermine liefen auch so schon weg.

„Hallo Professor!" rief es aus der Kolonne. „Komm mit!" „Immer ran an die Buletten!" Man schwenkte Mützen und Taschentücher. Manche hoben einfach die Faust zum Gruß. „Hexen"-Fahrer Horst Schlafke sah in dem so Begrüßten eine Persönlichkeit seinesgleichen und rief Henselmann zu: „Komm, Kamerad, reih dich ein!"

Kamerad Henselmann reihte sich tatsächlich ein. Allerdings nicht zu Schlafke - von dem er nicht einmal wußte, daß er SS-Freiwilliger und Schüler einer HJ-Ordensburg gewesen war - sondern zu seinen Bekannten hinter ihm, ins zweite Glied. Bisher hatte Henselmann die angeordnete Normenerhöhung nur nebenbei zur Kenntnis genommen und ihr eigentlich wenig Bedeutung beigemessen. Er wußte deshalb nicht recht, worum es den Bauarbeitern überhaupt ging Die brauchten nun nicht lange, ihn aufzuklären. Danach verstand der Professor ihren Unmut und den Drang „es denen da oben zu zeigen und sie zur Rücknahme der Normenerhöhung zu zwingen."

Die von der Baustelle Krankenhaus erzählten Henselmann auch von dem Brief, den sie gestern für den Ministerpräsidenten abgegeben hatten. Betonbauerbngadier Alfred Berlin rief herüber, heute bekomme Grotewohl dazu noch einen von Block 40.

In Hohe der Schillingstraße kam die inzwischen auf 800 bis 1.000 Mann angewachsene Kolonne - denn unterwegs hatten sich nun doch viele angeschlossen - vor einer Kette von etwa zwanzig Volkspolizisten zum Stehen.

Einige Bauarbeiter pfiffen, allen voran Paul Schild und Horst Schlafke. Andere buhten. Aber als Schlafke rief. „Aus dem Weg, Bullen!" pfiff und buhte keiner mehr. Auch die beiden Transparentträger erfanden nun keine weitere Losung, sondern verhielten sich -ebenso wie Brosda - sehr ruhig. Nur die Maurerbrigadiere Lembke und Foth murrten in Richtung Volkspolizei, und der junge Maurer Bert Stanike von Block 40 rief.

„Ich denk', wir haben Freiheit!"

„Seid mal ruhig", Hermann Henselmann ging auf die Volkspolizisten zu. „Hör' mal", sprach er den Oberleutnant an, „dies ist eine Arbeiterrepublik. Die Kumpels wollen der Regierung ihre Forderungen bringen Wie kannst du als Polizist dieser Republik die Arbeiter daran hindern, zu ihrer Regierung zu gehen? Das haut einfach nicht hin, Kollege!"

Offensichtlich beeindruckten Henselmanns forsches Auftreten und seine scharfe Stimme den Offizier. Dennoch fragte er mürrisch. „Wer sind Sie?" Natürlich war auch ihm der Name des Professors ein Begriff Er nickte Henselmann zu, öffnete die Sperrkette und ließ die Bauarbeiter passieren.

Bis hierher hatte ich die Kolonne begleitet. Nun blieb ich zurück und wurde von Oberkommissar Krüger entdeckt. Er schien mich etwas verwundert anzusehen. Sicher nahm er an, daß ich mitdemonstriert sei. Danach begleitete er mich zum Kulturhaus, wo von „Blumen-Ziegler" für eine am Folgetag geplante Konferenz jede Menge buntblühender Töpfe abgeladen worden war.

Am Haupteingang unserer Baracke küßte sich ein Pärchen. Es waren mein Paule und Zieglers Blumenmädchen Annette. Als der Zweiundzwanzigjähnge mich sah, ließ er von dem Blumenmädchen ab, wuchtete eine Palette mit Töpfen hoch und trollte sich ins Kulturhaus.

Er mußte auch noch die Beschallung für die Konferenz vorbereiten. Genauer gesagt, sollte es eine Aktivtagung mit sämtlichen Brigadieren und TAN-Bearbeitern der Betriebe VEB Bau-Union, VEB Ausbau, VEB Industriebau und VEB Wohnungsbau werden. Bruno Baum und Staatssekretär Josef Hafrang wollten über Probleme der Arbeitsproduktivität sprechen und die Voraussetzungen für neue, technisch begründete Arbeitsnormen erläutern.

Wunderbar - aber diese Veranstaltung hatte eben besser bereits drei oder vier Monate früher stattgefunden. Daß sie am morgigen Tag über die Bühne gehen wurde, hielt ich bislang noch für eventuell möglich. Eigentlich aber schon nicht mehr - wie sogar der kleine, ostpreußischen Dialekt sprechende „Blumen-Ziegler." Der dennoch mit seinem klapprigen grünen Lieferwagen weitere Blumenladungen hertransportierte, „damit das Präsidium schön aussieht"

Die namentliche Liste dafür hatte ich bereits erhalten und dann den Maurerbrigadier Richard Gruhl entdeckt, dessen Kollektiv bis zum Ulbricht-Geburtstag am 30. Juni acht Tage Planvorsprung erreichen wollte. Neben ihm sollte der Jungmaurer und Aktivist Bert Stanike aus der nicht minder erfolgreichen Maurerbrigade Brüggemann sitzen Von der Baustelle Fernheizwerk war der bekannte Betonbaubrigadier Alfred Berlin vorgesehen, dessen Mannschaft überall dort eingesetzt wurde, wo es „brannte". Dieser schlanke Mann mit dem hageren Gesicht war ein Aktivist der ersten Stunde. Man hatte ihn schon auf vielen Tribünen und Empfängen als Ehrengast gesehen. Außerdem sollten Betonbrigadier Weigand, Oberbauleiter Pfeng, BGL-Vorsitzender Fettling, Erhard Gißke und natürlich Bruno Baum, Staatssekretär Hafrang, Gustav Rebetzky und Alfred Wehnert im Präsidium Platz nehmen

Wehnert inspizierte auch bald die Vorbereitungen. „Geht alles klar mit deinem Funk?"

Ich verwies auf Paule: „Er packt es schon."

Gegen halb zwölf hinkte Herbert Edeling auf den Platz vor dem Haus der Ministerien. Er machte diesen Weg jeden Tag zur gleichen Zeit und stets mit seinem Kollegen Erwin Diehl Auch andere vom nahen Ministerium für Volksbildung, wo Edeling und Diehl arbeiteten, gingen täglich zum Haus der Ministerien, um Mittag zu essen.

Der Achtundzwanzigjährige brauchte für die Strecke allerdings länger als sie, denn mit der Beinprothese kam er nur langsam voran. Eine Panzergranate hatte den linken Unterschenkel bis zum Knie abgetrennt. Das war am 16. April 1945 gewesen. Östlich Berlins. Dem Ruf der Zeit folgend, ließ sich der Bernburger danach als Neulehrer ausbilden Und weil er ein guter Lehrer geworden war, in dem mehr steckte, brauchte ihn der Rat des Kreises in seiner Abteilung Volksbildung. Paul Wandel war es dann wohl gewesen, der ihn auf einer Tagung entdeckte und in sein Ministerium holte, wo Edeling zwei Jahre später als Abteilungsleiter eingesetzt wurde. Als er an diesem Mittwoch zum Haus der Ministerien ging, war jedoch schon Else Zaisser Chefin des Ministeriums für Volksbildung.

Edeling und der altere Diehl staunten nicht schlecht, als sie den Platz vor dem Haus der Ministerien betraten. Da hatten sich Bauarbeiter versammelt. Vielleicht 2.000, erinnert er sich, es könnten auch weniger gewesen sein Sie riefen nach Ulbricht und Grotewohl. Wußten wohl nicht, daß Ulbricht hier nichts verloren hatte und Grotewohl nur zweimal wöchentlich zu einer öffentlichen Sprechstunde herkam. Die Sprechzeiten waren am Haupttor abzulesen und fanden in der Leipziger Straße 7 statt.

Ungehaltene Bauarbeiter riefen im Chor zu den Fenstern hinauf, hinter denen sie die Gesuchten vermuteten Von der anderen Seite des Platzes schienen sie Verstärkung zu bekommen. In Gruppen und Scharen eilten zumeist junge Leute heran, die schon von weitem maßgeschneiderte Losungen riefen. „Nieder mit der Regierung!"

Die von den Baustellen stutzten zunächst, ließen sich aber nicht beirren: „Wir fordern Normsenkung!"

„Wir fordern freie Wahlen!" hielten die aus Richtung Potsdamer Platz Herbeigeeilten gegen. Sie versuchten, sich mit den Bauarbeitern zu vereinigen. Fast alle Hinzugekommenen sahen ja auch wie Bauarbeiter aus, steckten in wie von der Stange genommenen Maureranzügen, in Zimmererkluft und Monteurkombi, viele von ihnen mit schlaffen Aktentaschen, Hämmern oder Haken am Gürtel, Weichmachern auf der Schulter. Alles, was die aus Richtung Stalinallee Gekommenen nicht hatten.

Ein Schauspiel und eine Tragödie sollten vermengt werden, fand Edeling. Bald waren fast ebenso viele aus Westberlin vorhanden wie östliche Bauarbeiter, und die Zahl der Alltagsgekleideten überwog. Woher wußten die alle, fragten sich Edeling und Diehl, daß Ostbauarbeiter zum Haus der Ministerien marschierten?

Und wie schnell und pünktlich die alle hier ankamen! Freilich trabten auch viele aus der Prinzenstraße, aus der Wilhelmstraße, aus der Leipziger Straße. Und immer wieder viele mit schlaffen Aktentaschen (nicht aus Igelit), Frauen mit Kopftüchern, junge Männer in karierten Hemden, Kinder ohne Schulsachen.

In der 5. Etage des Hauses der Ministerien telefonierten die Sekretärinnen Sizilia Heise, Therese Iselmann und Inge Dey ununterbrochen. Der Leiter der Hauptverwaltung Feinmechanik/Optik, Karl Kunze, war von einer Besprechung bei seinem Minister Heinrich Rau gekommen und hatte angeordnet, alle neunundvierzig zur Hauptverwaltung gehörenden Betriebe um einen kurzen Situationsbericht zu bitten. Chefsekretärin Sizilia Heise sammelte die Auskünfte, die Kunze dann gebündelt dem Minister vorlegen wurde. Sie fielen unterschiedlich aus. In manchen Betrieben herrschte die Ruhe normaler Arbeitstage, in manchen gab es wegen der Normenerhöhungen Unruhe, zum Beispiel bei Carl Zeiss Jena.

Der neunzehnjährigen Inge Dey glühten die Wangen. Noch nie hatte das nur 1,64 m große, vollschlanke, schwarzhaarige Madchen so intensiv telefonieren müssen. Was draußen vor sich ging, ahnte es ebenso wenig wie seine Kolleginnen. Sicher wußte der oberste Chef mehr, und das gewiß schon seit den frühesten Morgenstunden. Rau rechnete wohl tatsächlich mit Unruhen, nachdem am Tag zuvor Partei- und Regierungskreise hatten verlauten lassen, daß die angeordneten Normenerhöhungen durchzusetzen seien - obwohl die Bauarbeiter der Baustelle Bettenhaus Krankenhaus Friedrichshain einen zwar freundlichen, aber doch geharnischten Brief für Otto Grotewohl abgegeben hatten.

Wahrend der Minister also eine vage Ahnung hatte, wußten die den Ostberliner Bauarbeitern Gegenüberstehenden und sich zwischen sie Mengenden aus Lankwitz und Mariendorf, Wedding und Tempelhof vermutlich genau, was die Stunde schlagen sollte. „Nieder mit der Regierung!" Und das sprang auf manche östliche Kehle über.

Um die gleiche Zeit ging es im Ostbüro der CDU in der Strelitz-/Ecke Machonstraße wie in einem Taubenschlag zu. Diese Einrichtung war seit Wochen Tag und Nacht geöffnet, obwohl die Jalousien ständig geschlossen blieben. Aus Ostberlin, Magdeburg, Bitterfeld, Leuna und Dessau kamen regelmäßig Männer, manchmal auch Frauen, brachten Informationen und fuhren mit Instruktionen wieder in ihre Heimatorte.

Natürlich erstattete das Ostbüro ihnen das Reisegeld und legte Verpflegungsgeld und nicht selten ein paar Märker mehr dazu.

Ein Mitarbeiter dieses Büros plauderte es seinem Freund Hans Wenzel hin. Der arbeitete damals als Rohrleger bei der Firma Schubert in Wilmersdorf. Es ist jener Wenzel, der von der 2. Parteikonferenz der SED so maßlos enttäuscht wurde, weil die SED nun endgültig den im Juni 1945 beschlossenen Weg der KPD verließ. Damals hatte es geheißen:

„Wir sind der Auffassung, daß der Weg, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland. Wir sind vielmehr der Auffassung, daß die entscheidenden Interessen des deutschen Volkes in der gegenwärtigen Lage für Deutschland einen anderen Weg vorschreiben, und zwar den Weg der Aufrichtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk."

Diese historisch bedingte Position sollte die SED verlassen, und also verließ der Tempelhofer Hans Wenzel die SED, bevor ihre 3. Parteikonferenz im März 1965 nach seiner Auffassung die Sowjetisierung der SED und der DDR zementierte.

Trotzdem hatte er zur westdeutschen Politik gegenüber der DDR eine eigene Meinung. Schließlich sah er ja täglich, was da vor sich ging und beabsichtigt war. Denn alle Parteien sowie der DGB hatten - wie auch in deren Archiven nachschlagbar sein durfte - in Westberlin sogenannte „Ostbüros" eingerichtet. Deshalb war Hans Wenzel, als er davon hörte, auch ein- für allemal klar, woher und warum diese künstlich ausstaffiert wirkenden Leute so rasch, pünktlich und zielsicher vor dem Haus der Ministerien eintrafen, um sich mit den unzufriedenen Bauarbeitern der Stalinallee zu vereinigen.

Die Minister Selbmann und Rau erschienen am Fenster des 2. Stockwerks und versuchten den Bauarbeitern zu erklären, daß weder Ulbricht noch Grotewohl im Hause seien. Die Bauarbeiter verstanden sie kaum; die verstanden, glaubten ihnen nicht. Und die aus den Lagern Lankwitz oder Mariendorf stammenden Republikflüchtigen wollten ihnen schon gar nicht glauben. Lauthals forderten sie die beiden Regierungsmitglieder heraus. Selbmann versuchte zu beschwichtigen. Da ihm dies nicht gelang, rief er: „Ich komme runter!"

Die Bauarbeiter riefen zurück: „Komm nur, dir passiert nichts!"

Kaum fünf Minuten später öffnete sich das Gittertor, und zwei Betriebsschutzmänner trugen einen Schreibmaschinentisch heraus. Ihnen folgte Selbmann nebst vier oder fünf seiner Leibwächter oder engsten Mitarbeiter.

Unmittelbar vor dem Halbkreis der Bauarbeiter ließ Selbmann den Tisch absetzen. Danach erklomm er etwas umständlich - mit Hilfe seiner Männer - den Tisch, verspottet und ausgepfiffen von den Hergeschickten.

Edeling, Diehl und andere meinten Selbmann beistehen zu müssen, klatschten und riefen „Bravo!" Einige Bauarbeiter spendeten ebenfalls Beifall, da sie zumindest den Mut des Ministers bewunderten.

Auf dem Platz herrschte lautstarkes Durcheinander Das Schild Paul Schilds mit der Forderung nach 40 % Normensenkung übersah Selbmann offenbar absichtlich, ob wohl dessen Träger es ihm hoch entgegenhielten. Zunächst horte er sich die von links kommenden Bauarbeiterforderungen nach Normensenkung, Preissenkung und ähnlichem geduldig an, während er offenbar auch die von rechts intonierten Chöre nach Absetzung der Regierung, freien Wahlen, Freiheit et cetera nicht fürchtete. Den alten, kampferprobten Haudegen konnte so leicht nichts erschüttern.

Endlich kam er zu Wort und versuchte zu erklären, weshalb die Arbeitsproduktivität gesteigert werden müsse. Das ginge aber nur über neue, gerechtere Normen, die wiederum nur möglich seien nach veränderter, neuer Technik und störungsfreiem Materialfluß. Die Losung müsse lauten: Neue Technik - Neue Normen! Nicht anders und schon gar nicht umgekehrt oder einfach durch Anordnung, wie das nun mal leider geschehen sei. Aber nur auf diesem Wege sei die Erhöhung des Lebensstandards möglich. Im Westen hieße das zwar alles anders, doch die Methode - bis hin zur Produktivitätssteigerung - sei dieselbe. Statt volkseigener Betriebe seien es dort aber eben Privatbetriebe und statt Planwirtschaft sei es dort die Marktwirtschaft Das A und O bleibe aber überall die Produktivität Und zuletzt: er, Selbmann, sei bevollmächtigt, die angeordnete Normenerhöhung für null und nichtig zu erklären.

So etwa, erinnert sich Edeling, habe der Minister gesprochen. Wer von den Bauarbeitern verstehen wollte, hatte das auch verstanden. Die von drüben Geschickten natürlich nicht. Sie waren ja auch nicht gekommen, um Entscheidungen der DDR-Regierung zu verstehen. Ihre Aufgabe bestand dann, bestimmte Emotionen m der Kanalisation der Empörung aufzugasen und zur Explosion zu bringen.

Die Mehrheit der Bauarbeiter aber nahm zur Kenntnis, daß die Regierung ihre Forderungen erfüllt hatte, und eine Art Aufbruchstimmung machte sich bemerkbar.

In der Nahe des kleinen Rednertisches herrschte währenddessen ständig Bewegung. Die Näherstehenden bemerkten, wie sich ein Mädchen in FDJ-Windjacke mit Geschrei und Ellenbogen dorthin durchzuarbeiten versuchte. Es wurde zurückgehalten, kam dann doch durch und versuchte den Tisch zu erklimmen. Endgültig abgedrängt, steigerte es sein hysterisches Geschrei, und was es schrie, hatte mit FDJ wohl nichts zu tun, glaubte Edeling zu wissen.

Hernach wurde behauptet, daß dies eine gewisse Ella Sarre gewesen sei - nach ihren eigenen Angaben bis zu diesem Tag als kommunistische FDJ-Instrukteurin auf der Baustelle E-Süd-Hinterland tätig. Dort kannte sie allerdings nicht einmal der Parteisekretär, geschweige denn die durchweg in der FDJ organisierten 260 Lehrlinge.

Bauleiter Dietrich beobachtete, daß Horst Schlafke ebenfalls erfolglos an und auf den Tisch zu kommen versuchte. Später sollen er und Ella Sarre auf ein Auto gestiegen sein und Parolen gerufen haben, die ihnen von den Untenstehenden lautstark vorgegeben wurden: „Wir fordern freie Wahlen!" „Berliner, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein!" „Der Spitzbart muß weg!"

Schließlich soll der ehemalige SS-Mann Schlafke sogar zum Generalstreik aufgerufen haben.

In dem zunehmenden Tumult rieten die Leibwächter - oder wie auch immer sie einzuordnen waren - ihrem tapfer gegen die immer stärker Sprechchöre ankämpfenden Minister offenbar zum Rückzug. Edeling sah, wie sie ihm vom Tisch halfen und die beiden Betriebsschutzleute den Schreibmaschinentisch ins Haus zurücktrugen.

Der Platz vor dem Haus der Ministerien wurde den anderen überlassen, bei denen ich inzwischen auch mehr protestwillige oder einfach sensationslustige Ostberliner einfanden, die deren Losungen mit der gleichen Bereitwilligkeit wie Horst Schlafke und Ella Sarre übernahmen.

Da waren die Bauarbeiter der Stalinallee aber schon wieder unterwegs - zu den Linden, zur Friedrichstraße. Diesmal jedoch mit dem Blondbärtigen und seinen Leuten an der Spitze; noch vor den beiden Transparentträgern und den echten Bauleuten von der Allee. Denn hinter oder neben denen gingen auch Männer, die zum ersten Mal in derbem Tuch, schwarzem Kord und Blauzeug steckten und die von den zwanzig, dreißig Anführern der Kolonne intonierten Sprüche lautstark weitergaben. „Berliner, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein!" „Morgen früh sieben Uhr, Strausberger Platz. Generalstreik1" Das muß gegen 14.30 Uhr gewesen sein.

Inzwischen war Brigadier Brüggemann mit Max Bier, Alois Bapisch und anderen aus seiner Brigade sowie den Huckern Karl Schultz und Heinz Schmid aber bereits zur U-Bahn-Station Französische Straße gelaufen, um von dort die Ruckfahrt zum Block 40 anzutreten.

Der 24jahrige Lokführer Walter Pagel und sein fast gleichaltriger Heizer Ewald Großmann waren mit der S-Bahn unterwegs zum Stettiner Bahnhof, um sich im Schrottlager nach Ersatzteilen für ihre Schnellzug-Lok 03 228 umzusehen. Da ihnen kurz vor dem Bahnhof Friedrichstraße lautstarke Losungen in den Ohren geklungen hatten, verließen sie den Waggon und liefen zurück, ein Stück die Gleise entlang und bis zur S-Bahn-Brücke. Tatsächlich marschierten etwa 1.000 Bauarbeiter und andere Leute unter ihr hindurch und in Richtung Weidendammer Brücke. Ein Maurer und ein Monteur trugen ein blaues Transparent, auf dem in ungelenken, schmuddelgrauen Buchstaben geschrieben stand: „Wir fordern 40 % Normsenkung".

Die beiden Eisenbahner waren sprachlos Sie hatten nichts von irgendwelchen Demonstrationen gehört. Und nun dies. Vielleicht sei es eine nachgestellte Filmdemonstration, überlegten sie. Aber das Transparent im aktuellen FDJ-Blau?! Vielleicht eine Sympathiekundgebung; in Westberlin streikten wohl gerade Putzer oder Rüster. Aber die Losungen sprachen dagegen. „Die HO macht uns k.o.!" „Runter mit den Normen!" „.Butter statt KVP!" „Berliner, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein!"

Am Abend schaltete Pagel das Radio an, und da er auf Berlin I, II und III nichts dergleichen hörte, suchte er beim RIAS. Dieser meldete in Nachrichten und Kommentaren, die Bauarbeiter der Stalinallee hatten sich erhoben. Ihn kam das Gruseln an. Selbst wenn er nur die Hälfte von allem glaubte - und das hielt er beim RIAS grundsätzlich so - gruselte ihn immer noch. In seinem Reichsbahnausbesserungswerk war tiefster Frieden, in keiner Brigade Unruhe oder Unzufriedenheit.

Deshalb konnte auch Heizer Ewald Großmann die am frühen Nachmittag vor seinen Augen hinter der Weidendammer Brücke Verschwundenen nicht ernst nehmen

Mit denen war aber der einundzwanzigjährige Student Siegfried Wagner weiter marschiert. Der frühere Tischler kam aus Ludwigslust, studierte an der Erfurter Ingenieurschule für Bauwesen Innenarchitektur und hatte am Vormittag des 16. Juni seine Aufnahmeprüfung für die Kunsthochschule in Berlin-Weißensee bestanden.

Als er zum Bahnhof Friedrichstraße Losungen heraufklingen hörte, verschob er die geplante Heimfahrt nach Erfurt und schloß sich neugierig den Demonstranten an Dazu bewegte ihn außer ein wenig Abenteuerlust auch ein bißchen Hoffnung auf Verbesserung der wirtschaftlichen Situation. Immerhin lag das mit Hilfe des Marshallplans entstandene Schaufenster Westberlin einladend gleich nebenan. Wer hätte wohl nicht daran gedacht, auch einmal so zu leben? Wenn dann noch durch die administrative Normenerhöhung ohne technische Voraussetzungen das Pferd vom Schwanz aufgezäumt wurde und für die Bauarbeiterfamilien ein schlechterer Lebensstandard dabei herauskam, konnte das manchem leicht über die Hutschnur gehen.

Als Siegfried Wagner dann aber das blaue Transparent sah, traute er seinen Augen kaum: 40 % Normsenkung! Bei der ohnehin niedrigen Arbeitsproduktivität bedeutete die Erfüllung dieser Forderung das Aus für jeden Baubetrieb und darüber hinaus für sämtliche Industriebetriebe. Das Aus auch für den Staat, der die volkswirtschaftlichen Verluste der VEB aufzufangen hatte. Nicht auszudenken ...

Wer so was fordert, hat nie gebaut, sagte sich der Baustudent. Wie können Arbeiter, die so herrliche Häuser hinstellen und vom ganzen Land bewundert werden, so was überhaupt fordern? Was nützen ihnen denn Taschen voller Geld, wenn die von ihnen en Gros gebauten Großraumläden leer bleiben?

„Berliner, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein" hörte er die Spitze der Kolonne rufen. „Wir fordern freie Wahlen!" „Runter mit den Normen!" Und immer wieder: „Morgen früh, sieben Uhr, Strausberger Platz Generalstreik!"

Ihm fiel auf, daß die Losungen, wenn überhaupt, nur von Einzelnen durchgereicht wurden, nicht aus den tausend und mehr Kehlen kamen, nicht hin bis zur letzten Reihe liefen.

Vor der Kolonne fuhr ein Funkwagen der Volkspolizei, ein alter BMW, und mittlerweile näherte man sich dem Polizeipräsidium in der Königstraße. Vorn trat man immer aggressiver auf, beschimpfte Volkspolizisten und beschlipste Passanten, vermutete in jeden PKW Parteiführer und andere Bonzen, riß aus zwei Kiosken Zeitungen und Fähnchen heraus.

Hier und da verließen Männer in Baukleidung den Zug, Frauen scherten aus, jugendliche Bauhandwerker machten kehrt. Es war wohl nicht mehr ihre Demonstration.

Siegfried Wagner trabte zögernd weiter. Als aber die aggressive Spitze der Kolonne vor dem Polizeipräsidium zwei Autos umkippte und die sich in das Gebäude zurückziehenden Uniformierten unter lautem Schimpfen mit Steinen beworfen wurden, trat Wagner auf den Bürgersteig, kehrte um und fuhr nach Erfurt zurück. Seine spontane Neugier, Abenteuerlust, Solidarität und Hoffnung waren erloschen, aber die Erfahrung gewachsen.

Übrigens kam er wenig später nach Berlin zurück und blieb; zunächst als Student der Kunsthochschule, danach war er Mitarbeiter bei Prof. Henselmann, und schließlich baute er mit am Müggelturm, der Kongreßhalle am Alex, dem OP-Trakt der Charite und vielen anderen wichtigen Vorhaben.

Wie er, hatten angesichts der Ereignisse vor dem VP-Präsidium Dutzende den Zug der falschen Führer verlassen. Die Brigadiere Lembke und Foth, Berlin und Gruhl, Kunz und Fuchs ließen sich etwas zurückfallen. Sie vermißten Bluhm. Der war mit seinen Trabanten Gladow, Mackel und Kienock zwar auch von der Baustelle weggegangen, saß aber mit denen längst in irgendeiner Eckkneipe der Leninallee und spielte Skat. Lediglich seine Kollegen Kolski, Schrand und Letz marschierten mit. Paul Schild befiel nun ein plötzliches Unwohlsein. Dagegen trabten Georg Brosda und die Transparentträger kühn weiter, dem Blondbärtigen und seiner Truppe folgend.

Glaubt man den Darstellungen von Egon Bahr, sprachen gegen 16 Uhr in der Chefredaktion des RIAS, Kufsteiner Straße, vier Bauarbeiter vor. Sie gaben sich als Abordnung der Streikleitung aus, sagten nicht, von welcher; spielten aber immer wieder auf die Stalinallee an.

Wie ich bereits beschrieben habe, existierte jedoch auf den Baustellen der Stalinallee, der VP-Inspektion Marchlewskistraße, dem Bettenhaus Krankenhaus Friedrichshain, der Schule Rüdersdorfer Straße, dem Fernheizwerk Küstriner Platz, dem Schwerbetonwerk Strausberger Platz sowie dem Kinderwochenheim „Hildegard Jadamowitz" überhaupt keine Streikleitung. Nirgends. Niemand war darauf gekommen, ein derartiges Organ zu bilden - nicht einmal der Blondbärtige oder Metzdorf und Brosda.

Aber nun forderten diese vier ominösen „Streikleiter" den einunddreißigjährigen RIAS-Chefredakteur Egon Bahr auf, „in der Zone zum Generalstreik aufzurufen".

Bahr geriet angeblich in Not. Einerseits gefiel ihm der Aufruhr in der „Zone", andererseits war er Realist genug, um zu wissen, daß die amerikanische Rundfunkanstalt sich nicht offen in die inneren Angelegenheiten der DDR einmischen durfte. Den Wunsch der Aufständischen konnte er so direkt nicht erfüllen.

„Ich habe auch gefragt," erzählte er hernach, „habt ihr denn irgendeine Organisation, gibt es irgendwelche Verbindungen? Die Antwort war nein. Und darauf sagte ich, eine Revolution ohne Organisation gibt es nicht. Das ist hoffnungslos. Das ist auch nicht zu verantworten."

Dennoch half er den „Abgesandten", indem er mit ihnen vier Forderungen an die Regierung der DDR ausarbeitete, und zwar

1.

Auszahlung der Löhne nach den alten

Normen;

2.

Sofortige Senkung

der Lebenshaltungskosten;

3.

Freie und geheime

Wahlen;

4.

Keine Maßregelungen.

Der RIAS sendete diese Forderungen, als die vorgebliche „Abordnung der Streikleitung" längst über alle Berge war. Niemand hörte oder sah jemals wieder etwas von diesen vier mysteriösen Männern oder einer Streikleitung.

Obwohl Oberbauleiter Otto Pfeng auf seiner Baustelle etwa um die gleiche Zeit ebenfalls rätselhaften Besuchern begegnete. Die kamen zu zweit auf einem Motorrad angerast, fragten nach der „Leitstelle des Streiks" und verzogen sich nach Pfengs abweisender Reaktion fluchtartig. Weshalb sich der Oberbauleiter so seine Gedanken machte.

Die Einmischung des RIAS m die Ostberliner Vorgänge wurde danach sehr konkret. Denn neben den Forderungen der „Streikleitung" brachte man selbstverständlich auch Meldungen über die Ausrufung des Generalstreiks „Morgen früh, sieben Uhr Strausberger Platz: Generalstreik!"

Etwa eine Stunde später rief allerdings der amerikanische Hochkommissar für Deutschland, John G. McLoy, beim Direktor des RIAS, Gordon Ewing, an und fragte erregt, „ob denn der RIAS den 3. Weltkrieg auslösen wolle." Der Hochkommissar verlangte, die Forderungen der Streikleitung ab sofort nicht mehr zu senden.

Ewing gab dies unverzüglich an seinen Chefredakteur weiter, der dem Befehl - wenn auch sicher schweren Herzens - nachkam Aber gemeinsam mit seinen Redakteuren suchte und fand er eine Möglichkeit, wie man doch noch mitmischen konnte. Denn sie hatten Angst, daß der Aufruf zur Demonstration am nächsten Morgen am Strausberger Platz zu wenig beachtet wurde.

Also holte man den Westberliner DGB-Vorsitzenden Ernst Scharnowski aus dem Bett. Der setzte sich ins RIAS-Funkhaus an der Kufstemer Straße und schrieb einen Aufruf an die Ostberliner Bauarbeiter zur Demonstration am Strausberger Platz. Er schrieb die halbe Nacht Und als das Endprodukt Egon Bahrs Zustimmung gefunden hatte, sprach er es auf jenes Band, welches der RIAS am 17. Juni, um 5,36 Uhr sendete. Ich habe es gehört, und Paule schnitt alles mit.

Ernst Scharnowski sagte unter anderem:

„Eure Forderung auf eine menschlich ertragbare Rückführung der Normen darf von eurer sogenannten Regierung nicht nur vorübergehend anerkannt werden, sondern sie muß von Dauer sein. Die Löhne müssen pünktlich und gerecht nach den alten Normen bemessen, bei der nächsten Lohnzahlung schon ausgezahlt werden, und es darf demgegenüber nicht nur die Erhaltung der jetzigen Lebensmittelpreise, sondern eine sofortige Senkung erfolgen, damit ihr eure menschliche Arbeitskraft erhalten könnt."

Ein wenig konfus, er war wohl noch zu müde oder hatte ein bißchen zu tief ins Glas geguckt, aber er kam bei Egon Bahr an - sicher weil er genau das nachredete, was Bahr mit der fiktiven Streikleitung ausgearbeitet hatte.

Scharnowski verkündete weiterhin:

„Die Maßnahmen, die ihr als Ostberliner Bauarbeiter in voller eigener Verantwortung und ohne fremde Einmischung selbst beschlossen habt, erfüllen uns mit Bewunderung und Genugtuung." Und nun sagte er auch noch:

„...sucht eure Strausberger Plätze überall auf." Das war der eindeutige Aufruf zum Generalstreik.

Dies hörend, dachte ich nicht nur an den Blondbärtigen und seine Truppe auf der Baustelle Krankenhaus Friedrichshain sowie in der Marschkolonne der Bauarbeiter. Denn am Abend zuvor, genau 20 Uhr, hatte der Programmdirektor des RIAS, Eberhard Schütz, noch einen offiziellen Aufruf des amerikanischen Senders hinüber nach Berlin und in die „Sowjetzone" geschickt, der eine verblümte und doch klare Aufforderung an die DDR-Bevölkerung enthielt, ihre Regierung zu stürzen.

Jahrzehnte später stellte Egon Bahr befriedigt fest, daß in der aufgerührten DDR überall die gleichen Losungen verwendet wurden, die er über den Sender bis in den hintersten Winkel der „Zone" geschickt hatte, „ ..im gleichen Wortlaut, in der gleichen Reihenfolge, wie wir sie gesendet hatten. Der RIAS war zum eigentlichen Katalysator des ganzen Aufstandes geworden." Tausendmal wahr!

Was hat jedoch dieses wichtigtuerische Eingreifen den Bauarbeitern und der DDR-Bevölkerung eingebracht?

Trotz der Erkenntnis, „eine Revolution ohne Organisation gibt's nicht,... ist auch nicht zu verantworten", heizte der RIAS die führer- und strategielose Rebellion der Empörten überall in Ostberlin und in der DDR an und schickte die Menschen für fade Forderungen vor die Ketten der T-34 sowie die Schranken der Gerichte.

Wieviele tote und verletzte DDR-Bürger hatte es nicht gegeben, wieviele Dutzend Jahre Zuchthaus und Gefängnis nicht, wieviel Schmähung und Demütigung nicht -wäre der Katalysator RIAS nicht dermaßen unverantwortlich in Gang gesetzt worden.

Karl Foth, Bert Stanike, Richard Gruhl, Alfred Berlin, Otto Lembke und all die anderen ahnten davon freilich noch nichts, als sie am Nachmittag des 16 Juni in die Stalinallee zurückkehrten.

Hundert Mann vielleicht, mit einem Rattenschwanz von mindestens dreihundert Jugendlichen und Kindern, als wäre es ein Umzug zum Kindertag. Nur eben viel spannender.

Ganz vorn, gleich hinter dem blauen Transparent, das noch immer die beiden Fremden trugen, gingen zwanzig bis fünfundzwanzig Männer, dabei der Blondbärtige.

Sie riefen: „Nieder mit der SED'" „Morgen früh, sieben Uhr, Strausberger Platz Generalstreik!" „Wir fordern freie und geheime Wahlen!" „Preissenkung und alte Normen!" „Russen raus!" „Nieder mit der Regierung!" „Berliner, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein."

Foth, Lembke und Stanike trabten am Schluß des Rattenschwanzes zwischen rollernden und Fähnchen schwenkenden Kindern, manche hatten sogar Lampions. Sie erreichten den Strausberger Platz, die Blöcke A, B, C. Bei jedem scherten Bauarbeiter aus. Diejenigen nämlich, deren Arbeitsplatz hier war und die Feierabend hatten. Alfred Berlin war schon längst davon.

Ich schloß mich der kleiner und kleiner werdenden Kolonne an. „Bert!" Ich packte Stanike am Arm.

„Das hat mit uns nichts zu tun!" versicherte er, wahrend Richard Gruhl wegschaute.

„Die sind die und wir sind wir", fuhr Stanike fort. „Was denkst du, wie es vor der Regierung aussieht? Lauter solche. Kommen von drüben rüber. Die da vorne hat Brosda angeschleppt, Fettlings Vertreter, weißt du. Mach's gut."

Wir waren am Block E angelangt. Stanike, Foth, Lembke, Gruhl und zwanzig, dreißig andere liefen über die Grünfläche zu E-Nord hinüber und zu ihren Baubuden auf Block 40 oder Bettenhaus Friedrichshain.

Dorthin waren die Eisenflechter Herbert Heinrich und Willy May sowie die komplette Zimmererbrigade Rust bereits gegen 13 Uhr 30 zurückgekehrt. „Sinnloses Gelatsche", hatten sie Fettling gegenüber ihre Umkehr begründet.

Auch Paul Schild hastete nun über den Grünstreifen und wollte nach Hause.

Die beiden Transparentträger offenbar nicht. Als die restlichen drei oder vier Bauarbeiter den Zug am Block G-Nord verließen, zogen nur noch gut zwei Dutzend Klischees mit ihrem jugendlichen Anhang die Allee hinab, riefen sich heiser, nahmen sich aus Kiosken Brause und Bier, rissen Fahnen herunter, winkten zu den hier und da Grüßenden oder kopfschüttelnd Blickenden hinauf, pöbelten die weniger Sprachlosen an, zertrümmerten Transparente und waren drauf und dran, die Kreisleitung Friedrichshain der SED an der Ecke Jungstraße zu stürmen. Doch die da vor der Tür standen und aus den Fenstern lehnten, blickten offenbar zu grimmig. Also beließ man es bei wüsten Schimpfereien, durchsetzt mit Unflätigkeiten, und bog in die Jungstraße ein.

Danach überquerte der Trupp die Boxhagener Straße - auch hier wie überall die Verkehrsregeln ignorierend -, zog durch die Gryphiusstraße, ein Stück die Simplonstraße entlang und durch die kaum mehr als hundert Meter lange Haasestraße zur Revaler Straße. Hier und da wurden Mülltonnen umgekippt, woran sich die Halbwüchsigen begeistert beteiligten. Zwischendurch verlangte man erneut nach freien und geheimen Wahlen, zwang einen Bäcker zur Herausgabe von Kuchen und schimpfte weiter auf die Regierung.

Inzwischen begleitete ein Funkwagen der Volkspolizei den zusammengeschmolzenen Zug, hielt sich aber respektvoll in den Nebenstraßen. Ihm zu entweichen, bog die Kolonne in die Modersohnstraße ab zur Stralauer Allee.

An der Oberbaumbrücke stand ein junger, einsamer Posten vor seinem Bretterhäuschen. Er zitterte in seiner blauen Tuchkleidung und wäre wahrscheinlich am liebsten weggelaufen.

Die Aufrührer grölten ihn an und warfen mit Steinen und Holz nach ihm.

Ich baute mich genau in dem Moment dicht vor ihm auf, als seine Hand schon zur 08 fummelte. Beschimpfte ihn mit als Russenknecht und SED-Banausen, dabei die Augen widernatürlich aufreißend und die Lippen stumm bewegend, als wollte ich ihm nicht zu Hörendes sagen. Er ließ die Hand von der Pistolentasche.

Und da ich „Aufrührer" unmittelbar vor ihm stand, warf keiner mehr. Im Gegenteil: die Führer zogen weiter, und alle, alle hinterher. „Wir fordern Freiheit, Recht und Brot! Das hatte ich als Hitlerjunge gelernt (gesungen nach der Melodie „Argonnerwald, um Mitternacht..."): „Durch Groß-Berlin marschieren wir; für Adolf Hitler kämpfen wir. (...) Wir fordern Freiheit, Recht und Brot! Für Deutschlands Zukunft geh'n wir in den Tod." Und das hatte ich im 3. Regiment der 2. Fallschirmjäger-Division gelernt.

Ich bin sicher: hätte der Jungsche die Pistole gezogen, sie hätten ihn totgeschlagen.

In der Warschauer Straße dominierte erneut der Schlachtruf: „Morgen früh, sieben Uhr, Strausberger Platz, Generalstreik!" Der Funkwagen fuhr nun in der Litauer-, Simon-Dach- und Niederbarnimstraße.

Etwa hundertfünfzig Meter vor der Stalinallee zuckelten auf der Mittelpromenade drei mit Volkspolizisten besetzte LKW heran und hielten in einiger Entfernung an. Die Volkspolizisten sprangen herunter und traten in Reih' und Glied an.

Die Demonstranten liefen auseinander. Ihr Führungskern warf das blaue Transparent mit der Forderung nach 40 % Normensenkung in die Büsche, ging aufgelöst der sich formierenden Einheit entgegen - und daran vorbei.

Ein Offizier machte einem anderen vor der angetretenen Truppe ziemlich umständlich Meldung. Dessen „Augen geradeaus!" folgte wohl der Befehl, die Demonstranten zu umzingeln.

Die ungefähr einhundert Volkspolizisten sammelten alle - außer den Anführern -ein und halfen uns auf die LKW. Für die Halbwüchsigen war das ein Gaudi.

Da stand ich dann zwischen Buben und Bengels, Mädchen und Jungfrauen - während die aufs Neue ermutigte Führerschaft nahe der Stalinallee zu hören und zu sehen war. Die Offiziere ließen uns zehn Minuten warten, während derer sie hilfloser als wir wirkten. Dann mußten wir wieder abspringen, sollten „verschwinden und uns hier nicht wieder sehen lassen."

Danach wiederholte das Einsatzkommando die umständliche Zeremonie: Antreten, ausrichten, Meldung, aufsitzen, abfahren. Das blaue Transparent nahm man mit.

Pfeifen, Lachen, Grölen schallten dem LKW hinterher.

Allerdings ging der Marsch der „RIAS-Revolutionäre" - wie ich sie in meinem morgendlichen Kommentar nennen wollte - dann doch zu Ende.

Die Kinder und Jungmädchen, die Rollernden und Radelnden, die Bengels und Jungmänner mußten nach Hause. Es donnerte über der Allee. Es regnete. Es goß. Die ganz, ganz klein gewordene Demonstration lief vollends auseinander, ehe sie auf der anderen Seite der Allee - in der Bersarinstraße - vom himmlischen Sommerhagel in Deckung getrieben wurde, aus der sie nicht mehr auftauchte. „Petrus war klüger als die VP", wollte ich ebenfalls in den Kommentar aufnehmen.

Ich arbeitete mich durch den Hagel bis zu den Halbruinen gegenüber von F-Süd vor, setzte mich in die ungepflegte Kneipe und trank ein Bier, während draußen der Regen das abwusch, was die amerikanischen Bomber am 3. Februar 1945 übriggelassen hatten.

Nach der zweiten Zigarette war auch dieser Spuk vorüber. Aber der Abendhimmel wollte nicht so recht aufklaren. Es nieselte und wurde ziemlich kühl.

Paule machte sich wahrscheinlich schon Gedanken um mich. Denn wir hatten verabredet, über Nacht im Studio zu bleiben. An Polizeischutz für den Funk hatte offenbar niemand gedacht. Dabei schien inzwischen beispielsweise denkbar, daß die durch den Hagel vereinsamte Führergruppe versuchen konnte, sich über unsere Technik eine neue Gefolgschaft zusammenzutrommeln.

Vielleicht fand man den ständigen Posten am Stalindenkmal ausreichend. Oder man glaubte die Atmosphäre nach dem Umzug der Bauarbeiter gereinigt wie Sommerluft nach einem Regenhusch.

Ich glaubte das nicht. Schon gar nicht, als ich das neue Eis-Cafe erreichte. Die dort ihre Feierabenderholung suchenden Berliner - vermutlich Bewohner der E-Blöcke und von F-Süd - fühlten sich sichtlich von sieben jungen Männern gestört. An deren Maurerkleidung konnte niemand Anstoß nehmen. Denn die war neu und würde auf den hübschen Polsterstühlen keinen einzigen Schmutzfleck hinterlassen. Aber die unangenehmen Gäste waren betrunken und lärmten rücksichtslos.

Wahrscheinlich konnte man auch nicht glauben, daß es sich um Bauarbeiter aus der Stalinallee handelte. Die hatten sich noch nie so benommen. Obwohl sie dann und wann auch mal einen hinter die Binde kippten - doch nicht um diese Zeit und schon gar nicht hier im neuen Cafe. Ebensowenig wie in dem kürzlich eingeweihten „Cafe Warschau" hundertfünfzig Meter weiter, Block D-Nord.

Ich wollte schon gehen, da entdeckte ich die temperamentvolle Gertrud Kurby, die sich vor kurzem über meine RFT-Säulen am Block F-Süd beklagt hatte. Die Hochschwangere focht ein Rededuell mit den Maureruniformierten aus. Ihr Mann Kurt stand abseits, als hielte er sich einsatzbereit. Vielleicht hatte er aber auch zu wenig Mumm.

„Mönsch, wir sind eene Kolonne aus Zehlendorf! Wir woll'n euch aus dem Dreck helfen. Ihr steckt doch im Dreck, oder?" „Da isset doch wohl jestattet, det wir een Likörchen hier trinken, wa?"

„Einverstanden, aber radaut hier nicht rum." Das war Gertrud Kurby. „Mein Mann und ich und alle hier woll'n den Feierabend genießen, den wir uns sauer verdient haben, und das lassen wir uns nicht vermiesen."

Die Umsitzenden stimmten zu. „So isset. Laßt uns in Frieden. Kratzt die Kurve. Unsre Sache machen wir alleene."

„Die hau'n euch kurz und klein, die Vopo und die. Ohne uns seid ihr aufjeschmissen, Mann! Nischt jeht hier ohne uns. Mann, wir woll'n, det ihr so jut lebt wie wir; det woll'n wir, kapee?"

„Wat ihr habt, ham wa allemal!" rief die Frau am Eis-Tresen.

„Freiheit zum Beispiel", schnaufte einer der Westberliner. „Wo haste denn deine Freiheit? Zeich se mal raus."

„Auf deine Freiheit is wat jeschissen!" konterte die zierliche Gertrud Kurby aus F-Süd. „Was suchst du hier, wenn du deine Freiheit hast? Krawall machen, aufwiegeln willst du. Für welchen Judaslohn macht ihr das?"

Die sieben Zehlendorfer brüllten auf, und ihr Wortführer sagte allen Ernstes: „Du, wenn du nich so'n dicken Bauch hättst, ick jarantiere dir, hättste jetzt paar Arschtritte wech."

Quelle:

Privatarchiv U. Münch

Quelle:

Privatarchiv U. Münch

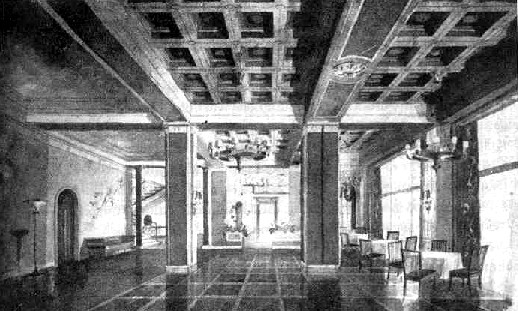

Entwurf der Eingangshalle eines Restaurants in der Ladenstraße. Abschnitt D. Kollektiv Leucht-Gerber

Quelle:

Privatarchiv U. Münch

Quelle:

Privatarchiv U. Münch

Entwurf

einer Apotheke in der Ladenstraße. Abschnitt D. Kollektiv Leucht-Gerber

„Ich denk, du willst die Freiheit bringen." Ein recht Korpulenter erhob sich bedrohlich, schüttelte die um Zurückhaltung bittende Hand seiner Begleiterin ab und näherte sich den Nachgemachten. „Ich wohn' paar Blöcke weiter, und die hab' ich aufgebaut, und Maurer bin ich tatsächlich, Polier sogar. Und du Pfeifenwichs riskierst hier 'ne Lippe, als hättst du immer zwei Maurerkellen in der Hand."

„Versuch's nich!" drohte einer hinter dem Wortführer und ließ einen Totschläger aufschnippen.

„Noch so'n Maulheld", knirschte der Polier.

„Macht, daß ihr rauskommt!" rief die Kurby. „Rüber mit euch!"

Aber da liefen an mir vorbei schon zehn, zwölf Volkspolizisten in das Eis-Cafe hinein. Ohne viel Federlesen zwangen sie die Kostümierten hinaus und auf einen LKW.

So ungefähr habe ich die Szene in Erinnerung.

Ernst Scharnowski sollte erst Stunden später über RIAS mitteilen, daß ihn die Maßnahmen, die Ostberliner in voller eigener Verantwortung selbst beschlossen hätten, mit Bewunderung und Genugtuung erfüllten. Auf eine solch einhellige Abfuhr für ungebetene „Gäste" wollte er das aber sicher nicht bezogen wissen.

Als ich eine Stunde später mit Paule die RFT-Säulen am Strausberger Platz inspizierte, sprach mich die kleine Margarete Eibin an. Sie zitterte am ganzen Körper, und ihre Augen blitzten zornig.

Zehn

bis zwölf Männer mittleren Alters hätten eingangs des Strausberger Platzes Parolen gegen die Regierung geschrien, zum Generalstreik

aufgerufen und mit Steinbrocken die fünf Leuchten eines Kandelabers

zerschmissen. Als zufällig vorbeikommende Leute den Randalierern

entgegentraten, seien sie als Kommunistenknechte beschimpft

worden und hätten sogar Handgreiflichkeiten einstecken müssen.

Margarete habe das beobachtet, sei hinuntergelaufen und den Männern entgegengetreten. Zwischen Zwanzig und Vierzig mochten die gewesen sein. Nachlässig gekleidet, liederlich gebundener Schlips, ausgelatschte Lederschuhe und Schiebermütze. Sie hatten eben wieder mal angestimmt: „Berliner, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein!" Und „Morgen früh, sieben Uhr, Generalstreik Strausberger Platz!"

Man machte sich dann zunächst über das lütte Persönchen lustig, das keinem von ihnen bis zur Schulter reichte, in jede Aktentasche paßte und sie trotzdem regelrecht auszuschimpfen begann - während andere in respektvoller Entfernung blieben oder höchstens im Vorübergehen ein paar herbe Worte fallen ließen.

„Ihr hergelaufenen Kerle", oder etwas Ähnliches hatte die Eibin wohl gerufen, „habt hier keinen Finger gekrümmt und wollt nun alles kaputt machen, was wir uns eingerichtet haben. Für wen macht ihr das? Seid ihr überhaupt Arbeiter? Seid ihr nicht! Arbeiter machen nicht kaputt, was sie hergebaut haben. Schämt euch und haut ab. Ihr seid doch keine dummen Jungs! Oder doch?"

Spätestens nach dem dritten Satz nahmen die Männer sie ernst, der Wortführer rief: „Stopfen wir der Lumpenhure das Maul!" Und man ging gegen sie an.

Aber nun waren ihr doch beherzte Männer zu Hilfe gekommen, und sie kriegten die „Hergelaufenen" auch in den Griff. Als man dem Wortführer dann eine Pistole aus der Tasche zog, steckten die Kerls noch allesamt kräftige Backpfeifen ein, bevor sie auseinanderliefen - zur U-Bahn Strausberger Platz und in Richtung Alex.

Gretes Mann Erwin hatte währenddessen mit gemischten Gefühlen am schaufenstergroßen Wohnzimmerfenster gestanden. Vielleicht waren bei der Gruppe da unten auch Sozialdemokraten, zu denen er sich selbst rechnete. Außerdem schien es äußerst unüberlegt und riskant, sich solchen Leuten entgegenzustellen. Wofür denn nur riskierte die Frau Kopf und Kragen? Etwa für die dämlichen Kandelaber?

Margarete sah das anders. Auch sie hatte der SPD angehört, sich aber 1946 aus tiefer Überzeugung für eine Vereinigung der Arbeiterparteien eingesetzt. Und für sie war die Gründung der DDR die einzige mögliche Alternative zu dem westdeutschen Staatsgebilde gewesen, in dem noch immer Tausende ehemaliger Nazis das Sagen hatten. Auch deshalb war die Stalinallee für Margarete sehr viel mehr als ein beliebiger Straßenzug. Vom ersten Trümmerstein an, den sie hier mit ihren zierlichen Händen aufgehoben und abgeputzt hatte.

In der kleinen Fahrkartenbude der U-Bahn-Station Strausberger Platz klingelte das Telefon. Fahrkartenverkäufer Werner Schulz nahm die Anweisung von Verkehrsmeister Albrecht entgegen, die Station sofort zu schließen. „Aus Sicherheitsgründen, weißt du", sagte Albrecht, „du wohnst ja in der Stalinallee und hast bestimmt mitgekriegt, was los ist. Also mach dicht."

Selbstverständlich hatte Schulz unter der Stalinallee mitgekriegt, was oben passierte - und auch schon, bevor er seine Schicht um 16 Uhr antrat. Er wohnte ja gleich hinter der Allee, nämlich in der Friedrichsberger Straße 4, nahe dem Block B-Nord, in dem bereits alle 196 Wohnungen belegt waren und - wie in den A-Blöcken - auch schon Laden geöffnet hatten.

In beiden Blöcken wohnten größtenteils Bauarbeiter sowie die Familien solcher unermüdlichen Aufbauhelfer, wie es die Elbins waren.

Bereits am Morgen des 16. Juni hatte sich Werner Schulz über die vielen neuen Gesichter gewundert, die bei den Ausbaubrigaden auf B-Nord erschienen, als gehörten sie zu den dort beschäftigten Stukkateuren, Maurern, Fliesenlegern und Elektrikern. Sie waren danach wohl auch die ersten, die sich der Kolonne mit dem blauen Transparent anschlossen.

In seiner Freizeit war Schulz oft bei den Leuten auf dem B-Block gewesen, hatte mit ihnen geplauscht und auch mal ein Bier getrunken. Bald verband ihn eine besondere Freundschaft mit dem Maurerbrigadier Gerhard Fuchs und dessen Kollegen. Mit ihnen köpfte er ab und an auch mal nach Feierabend eine Pulle am Kiosk Sporthalle.

Beide Männer waren im Rußlandfeldzug mit der Ostfrontmedaille - dem sogenannten „Gefrierfleischorden" - ausgezeichnet worden. Da ihm eine russische Granate bei Kriwoi Rog das linke Bein abriß, durfte der gelernte Dreher und Stabsgefreite Werner Schulz die Heimat eher wiedersehen als der damalige Oberleutnant Fuchs.

Dieser - der jetzige Maurerbrigadier Fuchs - hatte vier Jahre in sibirischen Kriegsgefangenenlagern verbracht und danach die Schnauze vom Barras gestrichen voll gehabt. Er meldete sich also im VEB Wohnungsbau und erzählte seine Geschichte. Man nahm ihn, obwohl damals bedenklich viele ehemalige Offiziere und Nazis auf dem Bau Arbeit, vielleicht auch Unterschlupf suchten.

Seine neuen Kollegen hatten es nicht zu bereuen. Denn im Gegensatz zu manch anderem meinte Gerhard Fuchs es ehrlich und gehörte bald zu den Fleißigsten. Inzwischen war er zweifacher Aktivist und auch seine Maurer bekannt für die Anwendung neuer Arbeitsmethoden, so daß jeder von ihnen monatlich um die 700 M verdiente.

Selbstverständlich wurde die Forderung nach Normenerhöhung auch an die Brigade Fuchs gestellt. Aber dort hatte man die Anweisung des Ministerrates selbst gelesen und verwies auf den unbestrittenen Zusammenhang von Normenänderung und technologischer Verbesserung. Mit anderen Worten, neue Technik = neue Normen. Und darauf pochten sie.

Freilich gingen die TAN-Sachbearbeiter Stegen, Rank und andere in die Brigaden und kamen auch zu den „Fuchsen". Sie rissen sich sämtlich kein Bern heraus, sondern versuchten die Kollegen von einer schematischen 10-%-Erhöhung zu überzeugen. Auch Betriebsdirektor Schnackenberg, Arbeitsdirektor Schröder und Parteisekretär Müller wollten rasch mit einem positiven Ergebnis aufwarten und duldeten diese verwerfliche Praxis. Am Ende geschah es, daß der Lohnzahlung generell eine um 10 % höhere Norm zugrunde gelegt wurde Nach außen hin hatte der VEB Wohnungsbau also mit dem VEB Industriebau gleichgezogen.

Allerdings ging dieses Verfahren Gerhard Fuchs und seinen Kollegen denn doch über die Hutschnur. Man forderte eine Aussprache mit den Betriebsfunktionären. Aber niemand ließ sich sehen. Die berechtigte Unruhe und Empörung der Maurer machte sie für „heiße" Argumente, gezielte Propaganda und Aufwiegelei empfänglich. Und als Gerhard Fuchs in der Kolonne mit dem blauen Transparent eine Zimmererbrigade erkannte, der es ähnlich ergangen war, schloß er sich mit seinen Männern der Demonstration an.

Werner Schulz hatte kopfschüttelnd am Straßenrand gestanden, als die „Fuchse" an ihm vorüberzogen.

„Komm' mit!" rief ihm sein Freund zu.

Schulz antwortete. „Kann nich loofen." Aber in Wirklichkeit wußte er vor allem nicht, warum die marschierten und wohin. Die „Füchse" hatten zwar wegen der um 10 % geringeren Lohnzahlung am Vortag mächtig auf „die da oben" geschimpft. Aber deshalb hinter einem Transparent herlaufen, auf dem 40 % Normensenkung gefordert wurde? Und noch dazu in falscher Richtung? Denn die Büros in der Rüdigerstraße lagen doch entgegengesetzt.

Von der Baustelle B-Nord waren auch einige Zimmerer der Brigade Fischer mitgegangen. Bauleiter Förster, Oberpolier Steinbach und der zufällig anwesende Bauleiter Weigand konnten sie nicht halten Dagegen waren die Transportbrigaden Ochsenbauer, Jonscher und Düring zwar auch stinksauer, hielten es aber für „Tünnef“ und „Fax", deshalb auf die Straße zu gehen. In der Zentrale Rüdigerstraße des VEB Wohnungsbau Schreibtische und Stühle umzukippen, schien ihnen sinnvoller.

Dort fiel man aus allen Wolken, als Paul Merten vom Block G-Nord anrief: Bauarbeiter zogen durch die Allee, und von G-Nord seien auch welche dabei. Das hatte niemand für möglich gehalten Die treuen und braven Bauarbeiter, die schon so oft auf wirklich freiwilliger Basis ihre Arbeitsnormen erhöht hatten! Ausgenommen wenige Brigaden.

Viel mehr beschäftigte man sich in der Zentrale mit der drohenden Hinrichtung des Ehepaares Ethel und Julius Rosenberg auf dem Elektrischen Stuhl in Sing-Sing. Jede Abteilung machte Versammlungen gegen die USA, schrieb Resolutionen und Briefe an den USA-Präsidenten und Wandzeitungsartikel.

Die Hauptsachbearbeitern der Abteilung Arbeit, Marta Heinen, rief daraufhin ihren Mann an Kurt Heinen war Student der Wirtschaftswissenschaften und im VEB „Goldpunkt" als Praktikant eingesetzt. Er schien weniger überrascht.

Auch bei „Goldpunkt" hatte es gekriselt, als man mit den Schuhmachern über höhere Normen sprechen wollte. In puncto Verdienst standen sie auch so schon hintenan. Nun befürchteten sie Lohnminderungen und eine weitere Verschlechterung der ohnehin miesen Lebenslage. Denn der Maschinenpark war so veraltet, daß man Arbeitsorganisation und Technologie kaum noch verbessern konnte, um die Arbeitsproduktivität bei gleichbleibendem Lohn zu steigern.

Von den erregten Arbeitern wurde ein „Komitee gegen Normenerhöhung" gegründet. Dieses rief am 16. Juni „alle, die es betrifft", für den 17. Juni zu einem Marsch nach dem Strausberger Platz auf, um dort gegen die Normenerhöhung zu protestieren In Flugblättern und RIAS-Sendungen hieß das „Generalstreik".

Doch zurück zum einundvierzigjährigen U-Bahn-Kassierer Werner Schulz in der Stalinallee Nachdem seine Freunde, die „Füchse", der eigenartigen Losung gefolgt waren, ging ihm vieles durch den Kopf. Es waren Erinnerungen, Fragen . Denn nicht nur das blaue Transparent erschien Werner Schulz sonderbar.

Als ehemaliger Dreher verstand er die Entrüstung der Bauarbeiter im Grunde gut. Aber ihn irritierte, daß die so ungehindert marschieren und dabei erstaunliche Losungen schreien konnten. Das hatte es noch nie gegeben. Sollte der Teufel über Nacht Regierung und SED geritten haben?

Schulz war Sozialdemokrat geblieben und freute sich deshalb über die Demonstration gegen eine eigensinnige Regierung. Andererseits sah er allerdings sein „Kotikow-Essen" gefährdet, welches jeder BVGer für nur 60 Pfennig täglich erhielt.

Mitglied der SPD und des „Reichsbanners" war er 1928 geworden, um in Friedrichshain gemeinsam mit dem „Roten Frontkämpferbund" der KPD die Hitlersche SA zu schlagen. Das gelang hauptsachlich in der Gegend um Krautstraße und Küstrmer Platz, besonders am Theater „Plaza". Dann aber hatte man von außen Zwietracht in die Arbeitereinheiten getragen, und die Sturmtrupps der SA zerschlugen Reichsbanner wie Frontkampferbund.

Jahre später lag Werner Schulz dann mit einem vom RFB - er hieß wohl Wilhelm Becher - bei Kriwoi Rog im Schützengraben. Ein- und dieselbe Granate kostete ihn das Bein, den ehemaligen RFB-Kämpfer Wilhelm Becher aber das Leben.

Danach wurde Werner Schulz offenbar einen Gedanken nie mehr los. Selbst als 81jähriger sagte er mir später: „Ich hätte mein Bein noch, wenn Reichsbanner und RFB... na ja, was soll's."

Die Vereinigung zur SED hatte er trotzdem gemieden. Denn er glaubte, daß die Ursachen des Krieges mit der Enteignung von Konzernen, Banken und Junkern sowie so ein- für allemal beseitigt wären.

Nach dem großen Gewitterregen war Werner Schulz zum dritten oder vierten Mal die Treppe zur Andreasstraße hinaufgehumpelt, um die Nase in den unruhigen Wind der Allee zu stecken.

Aus der einen U-Bahn waren Männer in Bauarbeiterkluft ausgestiegen. Andere fuhren mit der nächsten ab. Maurer, Maler, Zimmerer, Stukkateure, Monteure ... Woher kamen sie? Wohin wollten sie? Und alle in einer Laune, als hätten sie Prämie gekriegt, das Rote Banner der Stalinallee gewonnen oder Richtfest mit Eisbein und Pilsner gefeiert. Was wohl in den schlappen Aktentaschen war? Die Stullen von gestern oder die Zeitung von morgen? Flugblätter der KgU oder „Die kleine Tribüne" der NGO? Manche sangen das Lied vom „Polenmädchen", andere das vom „schöhöhönen Wähähesterwald, Herr Kanalarbeiter!" Und einige riefen ungeniert: „Wir wollen freie Menschen sein!"

Der einbeinige U-Bahnkassierer begann sich Sorgen zu machen. Schlimmer als die Sorge um den möglichen Verlust von Kotikow-Essen und Kotikow-Zigaretten war die Angst um seine Anni und die vierzehnjährige Tochter Helga. Denn diese grölende Meute weckte Erinnerungen an die prügelnden SA-Trupps am Küstriner Platz und vor dem „Plaza". Nur zu gern schloß er deshalb nach Albrechts Anruf die Gitter der U-Bahn-Station Strausberger Platz, nachdem der letzte Zug sie verlassen hatte.

Ihm waren noch einige fesche Zimmerleute entstiegen - mit kessen Hüten auf den Brauseköpfen und Hämmern und Krampenhaken an Gürtel oder Koppel, auf dessen Schloß das altbekannte, unselige „Gott mit uns" prangte. Draußen, kaum sechzig Meter rechts von der Andreasstraße, pöbelten die Kerle den Posten im Stalin-Wäldchen an und rissen vor dem Denkmal Zoten, seinen unteren Sockel anpissend.

„Meinst du, es wird morgen wieder reell zugehen?" fragte mich Karl Bärenstein. Er trat aus seinem zwischen Kleintannen verborgenen Bretterhäuschen, „in dem gerade mal meine Stullen und ein Furz Platz haben", wie er mal vor Oberkommissar Krüger herausgenörgelt hatte, obwohl Krügers Revier angeblich nicht für die Wachen im Wäldchen zuständig war.

Mit meinen Befürchtungen hielt ich nicht hinter dem Berge. Denn alles deutete darauf hin, daß dem nachlassenden Gewitterregen eine unruhige Nacht folgen könne und ein stürmischer Morgen zu erwarten sei.

„Morgen früh, sieben Uhr, Strausberger Platz: Generalstreik!" Das war durch Ostberlin gegeistert. Und das verbreitete der RIAS in halbstündigen Nachrichten, dazwischen in Kommentaren und Situationsberichten ... Als hätte es die Weisung des RIAS-Direktors Ewing nicht gegeben. Oder so: als hätte Präsident Eisenhower nicht John McLoy zurückgepfiffen und dieser eben jenen Ewing.

Der amerikanische Koreakrieg war noch nicht mal ganz beendet. Und das Oberste Gericht der USA hatte das Gnadengesuch des wegen angeblicher Atomspionage für die Sowjetunion zum Tode verurteilten Ehepaares Ethel und Julius Rosenberg abgelehnt, auch Präsident Eisenhower es verworfen. Die Welt schaute mit gerunzelter Stirn auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Selbst der Papst. Deshalb sollte sie wohl nach Berlin schauen, dachte ich damals.

Angeblich wurde man in Westberlin „ebenfalls von den Ereignissen überrascht." Tatsache ist aber, daß die von Hildebrandt und Tillich angeführte „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit" es problemlos schaffte, die Forderungen der angeblich gegen 16 Uhr bei Egon Bahr erschienen mysteriösen „Streikleitung" (wie viel Zeit die nachfolgende Diskussion und Formulierung in Anspruch nahm, ist nicht überliefert) nach der RIAS-Erstsendung noch zu ergänzen, auf 300.000 Flugblätter zu drucken und diese in der Nacht vom 16. zum 17. Juni 1953 mittels Ballons und Klebekolonnen in Ostberlin zu verbreiten.

Die KgU lockte, rief oder ermunterte - wie immer man das auch auslegen mag:

„Arbeiter und Hausfrauen! Jetzt laßt nicht nach!

Fordert:

1. Auszahlung der Löhne

bereits

bei der nächsten Lohnzahlung

nach den alten Normen!

2.

Sofortige Senkung

der

Lebenshaltungskosten!

3.

Keine Maßregelung

von Streikenden und Streikführern!

4.

Fort mit Ulbricht

und Grotewohl!

Durch freie und

geheime Wahlen!

5.

Freilassung

der politischen Gefangenen!

6. Auflösung

der

verbrecherischen Organisation

des Staatssicherheitsdienstes!

Deutsche Arbeiter,

Bürger und Hausfrauen!

Merkt Euch:

Das

SED-Regime ist pleite!

Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit

Berlin-Nikolassee, Ernst-Ring-Straße 4"

KgU - eine privatpolitische Truppe, die angeblich von niemandem gemocht wurde - weder von den Alliierten Besatzungsmächten noch vom Westberliner DGB.

Erstaunlich, daß Dr. Rainer Hildebrandt inzwischen bei jeder Gelegenheit bemerkt, daß er gerade vom DGB-Vorsitzenden Scharnowski viel Geld bekommen hat.

Die NGO (Neue Gewerkschaftsopposition), ein Hätschelkind des DGB, stellte in Rekordschicht eine „Streiksonderausgabe" DIE KLEINE TRIBÜNE, 3. Jahrgang, Nr. 6 in etwa 100.000 Exemplaren her und ließ sie von Dutzenden Kurieren im Ostsektor „ablegen". Außer den vier Punkten jener ominösen „Ostberliner Streikleitung" wurden von der NGO-Zentrale als angebliche „Forderungen der Bauarbeiter" hinzugemogelt: Abschaffung des FDGB und Rücktritt der Regierung der DDR.

Das „Ostbüro der SPD" setzte zur agitatorischen Vorbereitung des Folgetages unter anderem zwei Lautsprecherwagen ein.

Aber auch die „Freiheitlichen Juristen", die „DRP-Jugend" Westberlins sowie nicht zuletzt die im ehemaligen NS-Spektrum fußenden Organisationen, Organisatiönchen und Privatpersonen jenseits des Checkpoint Charlie rührten an diesem Abend, in dieser Nacht und anderentags in der gequälten Seele Ostberlins herum. Manche davon sicher tatsachlich spontan.

Die entscheidenden Kanäle, Organisations- und Koordinierungslinien sind jedoch deutlich erkennbar. Für mich steht heute fest, daß zumindest die vier Männer vom „Streikkomitee" - so sie denn überhaupt existiert haben -, RIAS-Redakteure, Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit sowie die Herausgeber der „Kleinen" Tribüne (Neue Gewerkschaftsopposition, Haase) in trauter Gemeinsamkeit und gewiß nicht ohne weitere Drahtzieher im Hintergrund handelten.

Doch zurück zur Allee: Als ich mit Paules Rad nach Hause radelte, um Abendbrot und Frühstück zu holen, randalierte am Block F-Süd eine Männergruppe - der Jüngste etwa zwanzig, der Alteste vielleicht knapp vierzig Jahre alt. Sie trugen Maurerkleidung und waren offenbar betrunken. Einer schwang den Weichmacher und überbrüllte die anderen: „Wir haben die Wohnungen nicht für SED-Bonzen gebaut! Kommt raus, ihr Schweine! Wir brennen euch ab!"

Die „Schweine" kamen raus. Zuerst die hochschwangere Gertrud Kurby, zierlich wie ein vierzehnjähriger Backfisch und wütend wie eine Löwenmutter. „Hol" raus deinen Zünder!" fauchte sie den Schreier an.

Auf dem Fuße folgte ihr Reichsbahnlehrmeister Kurt Kurby - wie seine Frau Umsiedler aus dem Warthegau und ohne Parteibuch. „Komm her, du! Los, komm her!"

Zu ihnen gesellten sich der Maurer Thurde, der Schlosser Rettschlag, der Postbote Meyer und sechs weitere Mieter aus dem Block F-Süd, an deren Namen sich niemand mehr erinnert.

„Ihr wollt anstecken, was wir gebaut haben?!" fuhr der herkulisch gebaute Thürde den mit dem Weichmacher an. „An welchem Block mauerst du überhaupt?"

„Stehnbleiben! Hände hoch! Ausweise!" Ein Trupp Volkspolizisten lief herzu. Ehe die Krawallisten begriffen, waren sie umzingelt.

Thurde entriß dem Maulhelden den Weichmacher und hatte ihn damit um ein Haar erschlagen, wäre nicht der VP-Oberleutnant dazwischengegangen. Dessen Stimme und Hamburger Dialekt ließen mich aufhorchen. Dazu die hagere Figur, das schmale Gesicht ...

Ja, er war es: Gebhard Kunze, zehn Jahre alter als ich, Journalistenkollege vom „Neuen Weg", aus dessen Redaktion ich am 31. Dezember 1952 gefeuert worden war.

Gebhard hatte sie mittels Parteiauftrag verlassen müssen, um die KVP mit aufzubauen. Ein prima Kollege, der wie ich Edith Baumann gefressen hatte. Nachdem sich Gebhards Eltern in sowjetischer Emigration befunden hatten, war es beinahe logisch, daß Gebhard als Leutnant der Roten Armee um die Befreiung Berlins gekämpft hatte. Logisch daher auch, daß er bei der Bildung der KVP mittun mußte, obwohl ihm das nicht behagte. Aber wozu gab es Parteiaufträge?

Zur allgemeinen Verwunderung ließ er die elf Klischee-Maurer laufen, nachdem Namen und Adressen festgestellt waren.

„Was sollen wir mit ihnen?" beantwortete er unsere Fragen. „Einbuchten? So viele LKW haben wir gar nicht, um alle schnappen zu können. Und wer füttert sie? Denkt ihr, die haben Marschverpflegung oder Reisemarken mitgekriegt? Alle aus Kreuzberg, guckt selbst!" Er zeigte sein aufgeklapptes Notizbuch reihum.

Gebhards siebenunddreißig Mann starke Einheit blieb die ganze Nacht über in der Allee. Sie wollte mit drei weiteren Kommandos - ich glaube, aus Basdorf - von der Proskauer- bis zur Waßmannstraße Sperrketten bilden, um die für den nächsten Morgen angekündigte Großdemonstration abzufangen.

„Strausberger Platz: Generalstreik!" Der RIAS beschleunigte seine Nachrichtengebung und durchsetzte das Nachtprogramm mit anheizenden Berichten und Kommentaren.

Nach diesem Erlebnis kehrte ich um und erwog mit Paule die realen Möglichkeiten zum Schutz unseres Studios vor Mißbrauch und Zerstörung. Rief dieserhalb auch im Revier Boxhagener Straße an. Krüger antwortete ungewohnt barsch - vielleicht hatte er Angst: „Ich habe in meinem Revierbereich zu tun. Mit meinen paar Leuten! Dein Funk ist Sache der Bezirksleitung; hau die an. Übrigens: Generalinspekteur Seifert hat 2.000 Genossen Volkspolizisten aus Potsdam, Brandenburg und Halle nach Berlin beordert. Vielleicht ist einer für dich dabei. Tschüs." Galgenhumor oder Zynismus. Wahrscheinlich wurden die 2.000 Mann gar nicht erst in Marsch gesetzt, und die Meldung sollte nur der allgemeinen Beruhigung dienen.

Kurz danach, am Abend des 16. Juni, begann im Friedrichstadtpalast die Tagung des eilig herbeigerufenen Berliner Parteiaktivs. Paule schnitt die über alle drei Sender übertragene Veranstaltung nebenbei mit, denn wir wollten zunächst das Neueste vom RIAS hören. Dort sprach einer, so gewichtig, daß Paule die zweite Bandmaschine einschaltete.

... Ein jeder in der Sowjetzone und in Ostberlin kann heute abend selbstbewußt seinen persönlichen Sieg über das sowjetdeutsche Regime in der Kernfrage registrieren", sprach jener Herr. „Denn es ist die Kernfrage, es ist das Kernproblem für die SED, ob sie durch eine Steigerung der industriellen Produktion, durch eine steigende Ausbeutung der arbeitenden Bevölkerung den Besitz der Zone für die Sowjets so wichtig, so bedeutsam machen kann, daß die Zone und ihr Industriepotential zu wichtig wird, um Tauschobjekt auf dem diplomatischen Markt zu sein - um gegebenenfalls aufgegeben zu werden und mit der Zone die SED. Sie, unsere Hörer und wir wissen, daß ein totalitäres Regime in seiner Existenz abhängt von der totalen Wirksamkeit seiner Macht. Wer war es denn, der uns versuchte einzuhämmern, daß es keine Fehler, keine menschlichen Irrtümer gäbe, sondern nur Verbrechen? ... Sollten Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sich heute damit begnügen, Fehler als Fehler zu betrachten?... Es ist heute Ihre Aufgabe, verehrte Hörerinnen und Hörer, den sowjetrussischen und den sowjetdeutschen Machthabern klarzumachen, daß Sie und wir diese In-Anführungszeichen-Fehler nicht länger als Fehler anerkennen.... Macht euch die Ungewißheit, die Unsicherheit der Funktionäre zunutze. Verlangt das Mögliche - wer von uns in Westberlin wäre bereit, heute zu sagen, daß das, was vor acht Tagen noch unmöglich schien, heute nicht möglich wäre ... Die sowjetdeutschen Machthaber sind letzten Endes Mandatsverwalter des Kremls, und es ist der Kreml, der bestimmt, ob die Bauarbeiter der Stalinallee demonstrieren dürfen, ohne daß die Volkspolizei einschreitet.... Jeder einzelne, jeder unserer Hörer muß für sich selbst wissen, ob die Umstände seiner persönlichen Situation, in seinem Betrieb, es erlauben, den Widerstandswillen der Bevölkerung der Zone auszudrücken, jeder einzelne muß wissen, wie weit er gehen kann ..." -

Paule drehte ab. Es sprach nicht John Foster Dulles, auch nicht McCarthy oder General D. Eisenhower. „Goebbels war nicht schlechter", sagte Paule.

Es sprach Eberhard Schütz, Programmdirektor des RIAS, der spätestens gegen 20.30 Uhr des 16. Juni 1953 nochmals vollauf bestätigte, daß die US-Rundfunkanstalt aktiv in den ideologischen Krieg gegen die DDR eingetreten war. In den kalten Krieg ...

Sicher nicht nur mich erinnerte das an den „Tag X", von dem der Bundesminister für Innerdeutsche Fragen, Jakob Kaiser, am 24. März 1952 in Berlin gesprochen hatte. „Es liegt durchaus im Bereich des Möglichen", hatte er gesagt, „daß der Tag X rascher kommt, als Skeptiker zu hoffen wagen. Es ist unsere Aufgabe, für die Probleme bestmöglichst vorbereitet zu sein. Der Generalstabsplan ist so gut wie fertig."

Danach schalteten wir uns in das wer-weiß-wievielte „Hurra-Hurra" und den rauschenden Beifall der Dreitausend im Friedrichstadtpalast ein. Paule schnitt auch das mit, weil ich anderntags Auszüge von den Reden auf die Baustellen schicken wollte.

Einige neue Töne, bislang ungewohnte Gedanken und Eingeständnisse gaben Otto Grotewohl und Walter Ulbricht von sich. Nur sie und einige Politbüroer wußten, daß sie sich in einem von Moskau vorgegebenen Rahmen bewegten.

„Wenn sich Menschen von uns abwenden", sagte der Ministerpräsident, „wenn neben der staatlichen und wirtschaftlichen Spaltung noch die menschlichen Beziehungen zwischen den Deutschen zerrissen werden, dann ist diese Politik eben falsch."

Wo mag Hochkommissar Semjonow in diesem Augenblick gesessen und zufrieden notiert haben, daß sich die deutschen Genossen an die am 3. und 4. Juni festgelegte Marschrichtung hielten? Malenkow, Berija, Molotow, Chrustschow, Mikojan, Bulganin nahmen Semjonows Blitznachricht jedenfalls mit tiefster Zufriedenheit auf und fanden wohl in dem mittelegrafierten „stürmischen Beifall der Dreitausend im ehrwürdigen Palast der heiteren Muse und der wohl auch noch Dreitausend draußen Am Zirkus 1'" die Bestätigung der Richtigkeit ihres Tuns.

Zwei Stunden später marschierte das „Berliner Parteiaktiv" mit Klamauk durch die Stalinallee; das heißt, die von den rund Sechstausend Übriggebliebenen Fünfhundert oder Vierhundert, die Unentwegten, der Kern der rasch herbeigeholten Berliner Genossen.

Eine Losung nach der anderen schmetternd; selbsterfundene; aus den Karl-Marx-Direktiven stammende; von den Maifeierlichkeiten übernommene. Kein Spitzenfunktionär von Partei und Staat dabei. Nicht einmal Hans Jendretzky und der erste Kreissekretär Friedrichshain der SED, Hans Berthels und Stalinallee-Parteisekretär Alfred Wehnert und Gustav Rebetzky und ... Aber das hatte Ursachen, über die keine Zeitung schrieb. Nicht einmal das „Neue Deutschland", in dem immerhin noch der kritische Rudolf Herrnstadt regierte. Und die glaubten die Ursachen zu kennen, schwiegen; sich nicht sicher; gleichgültig; oder sie mittragend.

Ingeborg Hämmerling zum Beispiel. Ihr Vater war Maurer auf Block 40. In der Brigade Hein Görlich - da gab es wohl einen Adolf Hämmerling. Damals 55 Jahre alt.

Er stammte aus dem Dorf Klein-Lübbichau, gelegen zwischen Drossen und Reppen bei Frankfurt/Oder. Er war jedoch bereits 1928 mit Frau und Kind nach Berlin gezogen, weil der elterliche Kleinbauernhof nur den ältesten Sohn ernähren konnte. Das Kind hieß Ingeborg. Und ebendiese - inzwischen 32 Jahre alt - marschierte nun auch mit Hurra durch die Stalinallee. Sie arbeitete als Wissenschaftliche Assistentin im Deutschen Wirtschaftsinstitut unweit des Reichstagsgebäudes.

An jenem Tag hatte sie gegen 17 Uhr Arbeitsschluß gehabt und war danach zum Alex gegangen, um im Bezirksvorstand des Demokratischen Frauenbundes, Klosterstraße, einen Packen DFD-Ausweise abzugeben.

Der Alex war voller erregter, unwissender und neugieriger Menschen. Zwischen ihnen liefen Jugendliche und Männer herum und gaben lautstark bekannt: „Die Regierung ist abgesetzt!" „Walter Ulbricht hat sich erschossen!" „Die Regierung ist nach Rußland geflohen!" „Wilhelm Pieck hat einen Volksrat der freien Bürger eingesetzt!" Und „Morgen Generalstreik ..."

Ingeborg Hämmerling trat den „Propagandisten des Teufels", wie sie die Schreier bezeichnete, entgegen. Andere auch, aber vergebens. Die Aufwiegler schrien sie nieder, drohten ihr Dresche an und brachten Leichtgläubige gegen sie auf. Da zog sie sich zurück.

Im Bezirksvorstand des DFD hatte man von der Aktion der Bauarbeiter gehört, von dem Krawall auf dem Alexanderplatz nichts.

Ein Anruf sei gekommen, erfuhr die Hämmerling: ab 20 Uhr tage das Berliner Parteiaktiv; man brauche Saalschutz; ob Ingeborg Hämmerling bereit sei, an der Erfüllung dieser patriotischen Aufgabe teilzunehmen. Selbstverständlich sagte sie zu.

Mit einem Bus fuhren etwa zwanzig Frauen zum Friedrichstadtpalast. Aber die traditionsreiche Stätte „Am Zirkus 1" füllte sich nur langsam. Aus dem Gemunkel ringsum hörte die blasse, hellblonde Diplomökonomin, daß man diesen und jenen und die und den telefonisch herbeordert, in der Parteileitung vergattert, in der FDJ-Leitung gewonnen, im Sekretariat der Kreisleitung bestellt, von der Bezirksleitung gerufen und

mehr oder weniger gefordert, erwartet, erbeten hatte, zur Tagung des Parteiaktivs zu fahren.

Mit erheblicher Verspätung begann das Kampftreffen der Berliner Genossen. Auf der geräumigen Bühne - die mit den Bildern der vier „Klassiker des Sozialismus", roten und schwarz-rot-goldenen Fahnen sowie dem Sowjetbanner ausstaffiert war - nahmen Walter Ulbricht, Otto Grotewohl, Hermann Matern und die weiteren Mitglieder des Politbüros der SED Platz.

Jendretzky eröffnete, phrasenlos und mit sparsamen Worten. Dann sprachen Grotewohl und Ulbricht. Der eine bedacht, mit Gefühl und Verständnis für die Sorgen der Menschen. Der andere knallhart in Richtung Klassenfeind. Einiges von dem, was er in Richtung Volk von sich gab, klang Ingeborg Hämmerling nach Heuchelei. Dennoch: bei beiden tröpfchenweise neue Tone.

Die Hämmerling saß rechts außen an der Treppe. Nicht als Saalschutz, denn der war nicht erforderlich. Als ordentliche Teilnehmerin dieser Tagung. Allerdings wartete sie - und mit ihr Hunderte, das war deutlich zu spüren - vergebens auf eine klare Analyse der Situation, eindeutige Gegenkonzepte und Anleitungen für die Parteiorganisationen. Da dies fehlte, war alles Weitere unwichtig, wertlos; konzeptionsloses Gestammel; ein zweifelhafter, unnützer Versuch zur Rechtfertigung der SED-Existenz und Demonstration marxistisch-leninistischer Standhaftigkeit.

Die Hurras verebbten, das Klatschen wurde kraftloser. Nur zum Schluß schwollen Beifall und Hurra-Trubel nochmals einigermaßen beeindruckend an, und die draußen vor dem Kundgebungspalast machten mit.

Als man die Bühnenprominenz mit rhythmischem Klatschen und gruppenweisen Hochrufen nach hintenweg verabschiedet hatte, verließen die meisten Teilnehmer den Saal wahrscheinlich schwächer, desillusioniert und kopflos.

Auch Ingeborg Hämmerling kam enttäuscht und wütend draußen an. Überzeugt, daß nun das Kampffeld den DDR-Gegnern überlassen bliebe. Offenbar bestand auch bei anderen Diskussionsbedarf, denn es bildeten sich sofort zehn oder zwölf Gruppen. In allen redete man über Sinn oder Sinnlosigkeit dieser Veranstaltung. Über Macht und Ohnmacht. Über die Notwendigkeit, die in Gefahr geratende DDR zu retten.

Es reichte dann aber auch nur, im vermeintlichen Zentrum der Gefahr Kampfkraft und Geschlossenheit zu demonstrieren. Dieweil die Spitzenversager der DDR ihre kalten Füße in Filzpantoffeln steckten, ließen sich ein paar Hundert Kundgebungsteilnehmer mit Bussen zum Alex fahren, wo sie antraten und zur Stalinallee marschierten. Pöbelnde Grüppchen verschwanden in der Dunkelheit, sobald sich ihnen zehn oder zwanzig Marschierer energisch zuwandten. Das ermutigte mehr, als Grotewohl und Ulbricht es vermocht hatten.

Tage später erfuhr ich, daß Heinz Brandt - damals 2. Sekretär der Bezirksleitung Berlin der SED - sich entschieden gegen das „Zusammentelefonieren" des Parteiaktivs ausgesprochen hatte. Eine derartige Feuerwehraktion tauge nichts und sei unmarxistisch. In diesem Punkt hatte Brandt - der vier oder fünf Jahre später die DDR und den Marxismus verließ - nach meiner Meinung recht. Aber Jendretzky und Matern sollen ihm mit Erfolg klargemacht haben, daß Walter Ulbricht auf dieser Aktivtagung bestand.

Als der Marsch der Aufrechten vorüber und Ruhe in die Stalinallee eingekehrt war, radelte ich nach Hause, um endlich ein paar Stullen und eine Thermosflasche Tee zu holen. Danach sollte Paule kurz heimfahren.

Natürlich schliefen meine drei Kinder längst. Das Älteste war acht, - drei und eineinhalb Jahre alt die anderen. Kaum hatte ich die Wohnung betreten, sagte meine Frau: „Ein Mittag hat paarmal angerufen; wer ist das überhaupt?"

Günter Mittag. Damals wohl stellvertretender Leiter der Abteilung Handel und Versorgung des Zentralkomitees der SED. Seine Frau arbeitete als Schreibkraft im „Neuen Weg", er holte sie fast täglich zum Mittagessen ab, und so hatten wir uns kennengelernt. Danach entstand eine Freundschaft zwischen uns beiden, die bis zu seinem Tod anhielt. Lediglich in den sechziger Jahren - nachdem ich als Parteifeind aus der SED getan worden war und nicht mehr journalistisch tätig sein durfte - trübte sich sein Verhältnis zu mir für einige Jahre. Er fürchtete wohl um seine Position als Sekretär des Zentralkomitees.

Das ganze Haus Schönlanker Straße 22 schien auf mich gewartet zu haben. Kam ich doch aus dem Zentrum der Unruhestifter, der verführten DDR-Gegner, der Trotzkisten und Sozialrevolutionäre, des Sozialdemokratismus und der Konterrevolution. Und was sie sich sonst noch zurechtgelegt oder vorgekaut bekommen hatten.

Der Transportarbeiter Peter steckte die Nase zur Tür heraus und fragte grinsend: „Haben sie dich weggejagt?"

Bis auf ihn, die lange Hilgendorf und Miele Peschel klingelten alle an meiner Tür und wollten mich sprechen. Radio Berlin I, II und III schien ihnen nicht glaubwürdig zu sein.

Die Generalfrage lautete: „Was wird morgen sein?"

Und meine Generalantwort lautete: „Schlimmer als heute."

Dies entzweite die anderen. Denn Grenzoffizier, Kulturbund- sowie Zollobersekretär bezweifelten die Einschätzung, hielten sie für Übertreibung und für Unterschätzung der Staatsmacht. Während Präsidialmitarbeiter, Dozent und Kriminalist ebenfalls eine Zuspitzung der Situation - insbesondere durch Einmischung von Westberliner Seite -erwarteten.

Bevor ich mich wieder auf den Weg machte, rief ich Günter Mittag an. Seine erste Reaktion: „Mensch, Alter, was ist bei euch los? Spinnen die oder was?"

Er meinte die Bauarbeiter der Stalinallee. Ich mußte auch ihn korrigieren, und er hörte aufmerksam zu. Ihm war anderes zu Ohren gekommen und in einer eiligst einberufenen Versammlung vorgesetzt worden. Im ZK belog man sich selbst und gegenseitig. Das konnte auch kaum anders sein, denn die Berichte der auf den Baustellen agierenden Instrukteure - besonders die des FDGB-Bezirksvorstandes - verschwiegen vieles und überspitzten vieles, schätzten falsch ein und dramatisierten, gaben Baustellenversammlungen und Situationen oberflächlich oder übertrieben wieder, rosa gefärbt und schwarz gemalt - je nachdem. Und der kleine Moppelige, geschickt von der Abteilung Wirtschaft des ZK der SED oder gar von Politbüromitglied Ziller? Weiß Gott, was der berichtet hatte.

| Teil 2 |