Ernst Springer

Vom

Melker zum Professor

|

an seinem 80. Geburtstag |

Am 16. Juni 1947 sitze ich im Zimmer des Personalleiters des Dezernates Gesundheitswesen der Stadt Leipzig. Vor mir liegt ein sehr umfangreicher Fragebogen, den ich lückenlos auszufüllen habe. Ich beginne mit meinen Eltern. Mein Vater war zunächst Bergarbeiter und dann Metallarbeiter bei „Mannesmann" in Komotau. Meine Mutter hatte in Sebnitz gelernt, Kunstblumen herzustellen. Sie arbeitete aber später in der Landwirtschaft. Beide waren Gewerkschaftsmitglieder, Vater seit 1912 Mutter seit 1913. Gleichzeitig wurden sie Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreich-Ungarns. Im Jahre 1921 zählten sie zu den Gründungsmitgliedern der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPC) in Eidlitz, meiner Geburts- und Heimatstadt. Meine Mutter war, so weit ich mich erinnere, die 1. kommunistische Stadträtin in der CSR. Mein Vater arbeitete politisch vor allem in der Gewerkschaftsbewegung, war viele Jahre Mitglied des Betriebrates und dessen Vorsitzender bei „Mannesmann", einem Betrieb mit rund 2 000 Beschäftigten. Selbstverständlich wurde ich mit sechs Jahren Mitglied der Roten Pioniere. Ich verlebte eine sehr stark politisch geprägte Kindheit mit vielen interessanten Erlebnissen und viel Spaß. Gern erinnere ich mich an die Wochenendfahrten mit unserem Pionierleiter. Am interessantesten waren die Mahlzeiten. Jeder und jede bekam von der Mutter das zu essen mit, was sie für geeignet hielt. Das waren z. B. Beutel mit Hühnerbrühe, Erbsensuppe, Nudelsuppe, ein Stück gebratenes Hühnchen usw. All das kam zusammen in den Kochkessel, den einer von uns zu tragen hatte, wurde gekocht und schmeckte wunderbar. |

Jeden Donnerstag hatten wir Pioniere „Bildungsnachmittag": Der Pionierleiter las uns etwas vor, wir hatten uns meist vorzubereiten. Manchmal sprach auch meine Mutter. Es waren stets sehr interessante Nachmittage mit lebhaften Diskussionen. So lernte ich das Kommunistische Manifest kennen, wenn auch wahrscheinlich nicht ganz zu verstehen. Wir wurden auch in politische Aktionen, wie das Verteilen von Flugblättern, einbezogen. Ich erinnere mich gut, dass ab und zu ein Mann zu meiner Mutter kam und ihr Matrizen zum Abziehen brachte. Das tat meine Mutter, und wir trugen die Flugblätter, im Schulranzen versteckt, aus; meist meine Schulfreundin Lore von den sozialdemokratischen Roten Falken und ich. Inhalt der Flugblätter war neben der Unterstützung von Streikaktionen vor allem Agitation gegen die Hetze der Henlein-Faschisten.

Die ersten fünf Jahre meiner Schulzeit verbrachte ich in der Volksschule in Eidlitz, wo wir damals wohnten. Ich hatte sehr gute Zensuren, aber eine Delegierung an das humanistische Gymnasium war meiner Familie finanziell nicht möglich. So ging ich bis zur 8. Klasse in die Bürgerschule. Das war eine Schule mit kaufmännischer Ausrichtung. Nach der Entlassung aus der Schule war ich, wie alle meine Mitschüler, arbeitslos. Es gab damals - 1936 - keine Lehrstellen.

Ich versuchte es zunächst bei einem Bäcker, und zwar ein halbes Jahr als Probe mit der eventuellen Aussicht auf eine Lehrstelle. Mein Vater nahm mich jedoch heraus, weil ich 12 bis 14 Stunden täglich arbeiten musste. Dann versuchte ich eine Lehre bei einem Hufschmied. Leider starb im März 1937 mein Vater und ich musste mir jetzt eine Arbeit suchen, bei der ich Geld verdiente. Eine solche Arbeit fand ich bei einem Bauern in der Nähe unserer Stadt. Dort arbeitete ich fast ein Jahr. Als ich erfuhr, dass man in der Landwirtschaft auch einen Beruf erlernen konnte, nämlich Melker, suchte und fand ich eine Lehrstelle am Städtischen Gut in Komotau.

Am 8. Oktober 1938 marschierte die deutsche Wehrmacht in Komotau ein. Ich ging an diesem Tag auf den Markt der Stadt. Aber zu meinem Entsetzen liefen über den Marktplatz von der Hauptstraße zum Polizeigefängnis in einer langen Reihe immer drei Personen: zwei, die Hakenkreuzarmbinden trugen, führten einen Dritten. Einige der Abgeführten kannte ich. Die Henlein-Faschisten hatten gute Vorarbeit geleistet.

Meine Mutter war in ein kleines Dorf übergesiedelt, wo man sie politisch nicht kannte. Meine Adresse war nicht bekannt.

Fast alle meine gleichaltrigen Schulkameraden gingen zum Reicharbeitsdienst und kamen anschließend zur Wehrmacht. Ich wechselte häufig die Arbeitstellen und erhielt daher erst im Spätherbst 1941 die Einberufung. Wahrend meiner Lehrzeit in Komotau hatte ich nebenbei Lehrgange beim Deutschen Roten Kreuz besucht und im Herbst 1941 an einem Desinfektorenlehrgang teilgenommen. Deshalb wurde ich zur Sanitätstruppe einberufen.

Nach Abschluss meiner Ausbildung kam ich 1942 als Kompaniesanitäter zu einer Infanterie-Division an die Ostfront. Ich hatte die feste Absicht überzulaufen. Nach 10 Tagen brachte ich einen Verwundeten zum Hauptverbandsplatz und versuchte auf dem Rückweg auf die sowjetische Seite zu gelangen. Das misslang, ich wurde von einer Militärstreife eingefangen und dem Divisionsrichter zugeführt. Er konnte mich nur wegen „unerlaubter Entfernung von der Truppe" verurteilen. Ich erhielt „Frontbewährung" und sechs Monate Gefängnis. Nach fünf Verwundungen, der letzten schwer, kam ich wegen Frontuntauglichkeit nach Deutschland zurück und arbeitete in verschiedenen Lazaretten und Krankenhäusern. Ende 1944 wurde ich wieder fronttauglich geschrieben und wurde von Berlin, wo ich tätig war, nach Süddeutschland versetzt. Nun versuchte ich ein zweites Mal zu desertieren. Zunächst fuhr ich nach Hause zu meiner Frau und dann zu meiner Mutter. Sowohl meine Frau als auch meine Mutter sagten, dass Leute nach mir fragen wurden. Ich war also nicht vor Entdeckung sicher. Deshalb begab ich mich in Richtung Süddeutschland. An welchen Orten ich mich aufhielt, habe ich vergessen. Es ging ja immer darum, eine Verlängerung meines Versetzungsdokuments und etwas zu Essen zu bekommen.

Es gab zu dieser Zeit auf beiden Seiten keine geschlossene Frontlinie mehr. Ein Versuch, zu den US-amerikanischen Truppen überzulaufen, schlug fehl. Die Soldaten schossen auf jeden, der sich auf sie zu bewegte. Da ich fest entschlossen war, nicht länger für Hitler zu kämpfen, hielt ich es für sinnvoller, mich bis zu dem offensichtlich nicht mehr fernen Ende des Krieges in den Bergen zu verstecken. Ich fand in einer Almhütte hoch in den Bergen eine ideale Möglichkeit: vor der Hütte lief aus einem Rohr Wasser, in der Hütte fand ich Butter und Kleie als Nahrung. Von einem Felsen in der Nähe konnte ich die Straße tief unten im Tal einsehen. Von dort sah ich eines Tages fremde Truppen auf der Straße marschieren. Ich stieg hinunter und begab mich in französische Gefangenschaft.

Anfang 1947 erfuhr ich von meiner Mutter den Aufenthaltsort meiner Ehefrau in Deutschland. Sie war mit unseren beiden Kindern aus der Tschechoslowakei ausgesiedelt worden. Ich beschloss, aus der Kriegsgefangenschaft zu fliehen. Das gelang mir auf abenteuerlichen Wegen und Anfang Mai war ich bei meiner Frau und unseren Kindern in der Nahe von Leipzig angekommen. Der Bürgermeister des Ortes sagte mir, Melker wurden nicht gebraucht. Die US-amerikanischen Truppen hatten bei ihrem Abzug die Kühe mitgenommen. Was für mich sonst noch in Frage käme? Da ich Sanitäter war und auch eine Ausbildung als Desinfektor nachweisen konnte, schlug er Arbeit im Gesundheitswesen vor. Da musste ich aber in Leipzig im Dezernat Gesundheitswesen nachfragen. Das hatte ich getan und saß nun im Zimmer des Personalleiters.

Der nahm meine fertigen Aufzeichnungen, sah sie durch und ging aus dem Zimmer. Nach einigen Minuten kam er zurück. Hatte er mich vorher förmlich mit „Herr Springer" und „Sie" angeredet, so sagte er jetzt: „Du gehst jetzt zum Augustusplatz, nimmst die Straßenbahn Linie 15, fährst bis zum Messegelände. Dort ist die Dauthestraße, und in dieser die Städtische Desinfektionsanstalt. Du meldest dich beim Direktor und sagst ihm, dass Du ab morgen sein Stellvertreter bist."

Zu den Aufgaben der Städtischen Desinfektionsanstalt gehörte damals die Scheuerdesinfektion von Zimmern der an Infektionskrankheiten Verstorbenen, die Schädlingsbekämpfung, insbesondere von Wanzen, die in bestimmten Stadtvierteln gehäuft vorkamen und die Bekämpfung der riesigen Rattenplage in der gesamten Stadt.

Zunächst besorgte ich mir Fachliteratur. Zum Lesen hatte ich ausreichend Zeit. Ich musste ja täglich etwa 3 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren (Straßenbahn und Zug). Dann hatte ich den Stadtplan von Leipzig auswendig zu lernen, um die Desinfektoren optimal einsetzen zu können.

Die

Scheuerdesinfektion wurde seit Jahrzehnten in gleicher Weise durchgeführt. Der

Desinfektor bereitete mit Wasser und Desinfektionsmittel eine Lösung vor und

scheuerte damit das Krankenzimmer des Verstorbenen aus. Das konnten eigentlich unter

fachlicher Anleitung auch die Angehörigen. Wir arbeiteten deshalb schriftliche Hinweise

aus, und die Desinfektoren übergaben den Angehörigen die notwendige Menge

an Desinfektionsmitteln. Das reduzierte ihren Arbeitsaufwand ganz erheblich.

Die Schädlingsbekämpfung, insbesondere von Wanzen, war konzentriert auf einige wenige Stadtgebiete. Es gab Häuser, die vom Keller bis in den Dachboden völlig „verwanzt" waren. Eigentlich hätte man diese Häuser abreißen müssen, um die Wanzen vollständig zu beseitigen, was später auch geschah. Uns blieb als Aufgabe die regelmäßige Überwachung und die Schädlingsbekämpfung ganzer Wohnungen.

Für die Rattenbekämpfung baten wir die Abwasserbehörde darum, uns einen erfahrenen Ingenieur zur Verfügung zu stellen. Mit dessen Hilfe erarbeiteten wir eine Übersicht über die offenen Stellen im Kanalisationssystem der Stadt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, uns bei dieser Aktion zu unterstützen. Wir erhielten vom Schlachthof Abfallfleisch. Das wurde durch den Wolf gedreht und mit Rattengift vermischt. Nach Information der Bevölkerung legten wir dieses Fleisch an zahlreichen Stellen in der Stadt aus. Außerdem wurden mit Hilfe der Abwasserbehörde, so weit es möglich war, offene Stellen verschlossen. Durch diese Maßnahmen gelang es uns, die Rattenplage erheblich einzudämmen.

Nach etwa l½ Jahren war die wesentliche Arbeit getan. Ich schied aus der Desinfektionsanstalt aus und übernahm die Leitung des Sanitäts- und Hilfsdienstes (S.u.H.). In jedem Stadtbezirk gab es eine hauptberuflich besetzte Unfallhilfs- und Meldestelle, die rund um die Uhr geöffnet war. Diesen Dienststellen oblag die erste Hilfe bei Unfällen, der Bettennachweis, die Übersicht über den Notdienst der Ärzte des Stadtbezirks und die Leitung des S.u.H. Dies alles wurde koordiniert von einer Arbeitsgruppe der Abteilung Gesundheitswesen der Stadt. Dem S.u.H. gehörten damals etwa 1 500 Bürger an, sowohl Mitglieder des 1933 verbotenen Arbeiter-Samariter-Bundes, Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes der Nazizeit als auch neu geworbene und in Lehrgängen ausgebildete Personen. Regelmäßig fanden Weiterbildungsveranstaltungen statt. Dieser Dienst leistete die Erste Hilfe bei Sportveranstaltungen, Theater- und Konzertveranstaltungen und in den Kinos.

Entsprechend ausgebildete Mitglieder überwachten und kontrollierten Fleischereien und Lebensmittelgeschäfte. Die Gründung des S.u.H. war eine kluge Entscheidung des Kreisarztes Dr. Karl Gelbke und seiner Frau Dina, der ersten Leiterin des S.u.H. Durch die Anbindung an das Gesundheitswesen der Stadt waren sie berechtig, Aufgaben des Gesundheitswesens zu lösen, für die noch keine hauptberuflichen Strukturen vorhanden waren.

Mit dem Erlass des Befehls 234 wurde die Grundlage für das Betriebsgesundheitswesen (BGW) geschaffen. Je nach Größe des Betriebes wurden Betriebs-Sanitätsstellen, Ambulatorien und Betriebspolikliniken eingerichtet. Die Betriebsleitungen waren für die Bereitstellung der Räume und technischen Voraussetzungen verantwortlich, die medizinischen Mitarbeiter und die medizinische Ausrüstung stellte das Gesundheitswesen. Es bot sich an, die Arbeit des medizinischen Personals, der Gesundheitshelfer in den Betrieben und den S.u.H. zu koordinieren, was auch geschah. Das erhöhte die Effektivität dieser drei Strukturen wesentlich.

Neben meiner beruflicher Tätigkeit besuchte ich von 1950 bis 1953 die Abendoberschule, um das Abitur abzulegen.

1953

war für mich ein bedeutungsvolles, aber sehr schweres Jahr. Bedeutungsvoll,

weil ich das Abitur mit der Note sehr gut abschloss und meine Arbeit im

Gesundheitswesen der Stadt aufgab, um Medizin

zu studieren. Schwer, weil meine Frau, die ich sehr liebte, in diesem Jahr an

einer bösartigen Erkrankung sterben musste.

Der Abschied von meinen Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung Gesundheitswesen fiel mir nicht leicht. Alles was wir in diesen Jahren angepackt hatten, war für uns Neuland. Es gab kaum gesetzliche Regelungen. Wir schafften das alles nur, weil wir ein ausgezeichnet aufeinander abgestimmtes Kollektiv waren. Zum Abschied erhielt ich ein von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterzeichnetes kleines Gedicht, in dem es unter anderem hieß:

Da

war einmal ein junger Mann

Von dem man weiß, dass er was kann.

Der hatte Kraft und Energie.

Schaffte und lernte von spät bis früh.

Keine Aufgabe war ihm zu schwer,

ach, er tat ja noch viel mehr.

Neben der Arbeit, die einwandfrei,

macht er sein Abi so nebenbei.

Jeden sucht er zu verstehn

Und nie ohne Hilfe von sich gehn.

So war's in der Abteilung Gesundheitswesen

Mit unserem Ernst Springer gewesen.

Im Studienjahr war ich mit 31 Jahren der älteste Student, aber ich lernte rasch, mich einzufügen. Studium und Betreuung meiner drei Kinder waren jedoch schwer unter einen Hut zu bringen. Es gelang dank der Hilfe meiner Mutter. Im Sommer 1954 lernte ich eine Studentin der Pädagogik kennen, eine Emigrantin, die 1933 mit ihren Eltern Deutschland verlassen hatte und 1946 nach Deutschland zurück gekehrt war. Wir hatten die gleiche Weltanschauung, die gleiche Einstellung zum deutschen Faschismus und verstanden uns auch sonst sehr gut. Im Dezember 1954 wurde sie Mutter meiner Kinder und meine Ehefrau.

Das Medizinstudium bereitete mir keine Schwierigkeiten. Ich denke noch heute mit Dankbarkeit an meine Hochschullehrer zurück. Nach Promotion und Pflichtassistentenzeit begann ich die Weiterbildung zum Facharzt. Aber schon im Sommer 1960 wurde ich in das Staatssekretariat für Hoch- und Fachschulwesen als Sektorenleiter berufen. Diese Arbeit entsprach nicht meinen Vorstellungen und nach kurzer Zeit schied ich aus und setzte meine Ausbildung zum Facharzt im Zentralinstitut für Arbeitsmedizin der DDR (ZAM) fort. Die zehn Jahre, die ich an diesem Institut verbringen konnte, gehören zu den schönsten und besten Jahren meines Lebens. Der Direktor dieses Instituts, Prof. Dr. Holstein, war nicht nur ein international bekannter und anerkannter Wissenschaftler, sondern auch ein großartiger Mensch.

Er ermöglichte mir in den drei Instituten des ZAM, dem Institut für Physiologie, dem Institut für Arbeitshygiene und der Klinik für Berufskrankheiten, eine umfassende qualifizierte Weiterbildung zum Facharzt für Arbeitsmedizin auf hohem wissenschaftlichen Niveau. Eine wertvolle Hilfe dabei war die Wissenschaftliche Bibliothek. Sie führte alle wichtigen Zeitschriften meines Fachgebietes und außerdem die international üblichen Literaturübersichten und zwar aus Großbritannien, Frankreich, der Sowjetunion und auf meinen Wunsch auch der CSSR. Ich vereinbarte, dass ich die eingegangenen Zeitschriften meines Fachgebiets und auch von Grenzgebieten erhielt. An jedem Montag früh trug ich mich auf der Umlaufsliste als erster ein. So hatte ich ständig eine Übersicht über den neuesten wissenschaftlichen Stand, soweit er publiziert wurde.

Bereits während der Weiterbildung zum Facharzt begann ich mich zwei Spezialgebieten zuzuwenden und zwar der Arbeitsergonomie und der beruflichen Rehabilitation. Auf dem ersteren Gebiet wurde in der DDR bis dahin überhaupt nicht gearbeitet. Ich führte als erster wissenschaftliche Untersuchungen über die ergonomische Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch und erprobte meine Ergebnisse in der Praxis. Es entstanden entsprechende Standards, die später für den gesamten RGW-Bereich unifiziert wurden.

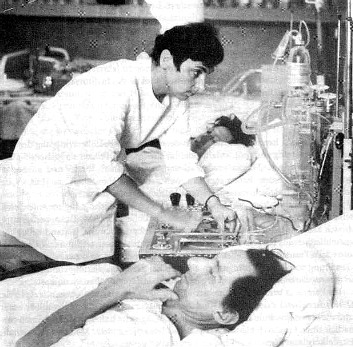

Zur beruflichen Rehabilitation kam ich durch einen Glücksumstand. In Berlin hatten sich der Rehabilitationsexperte Prof. Presber und die in den USA auf dem Gebiet der Sozialen Rehabilitation ausgebildete Frau Dr. Ursula Katzenstein zur beruflichen Rehabilitation zusammengetan. Es fehlte der Arbeitsmediziner und so schloss ich mich den beiden an. Wir betreuten in Berlin etwa 1 000 Behinderte. Prof. Presber stelle die Behinderung fest, ich entschied, welche Tätigkeiten der Behinderte verrichten konnte und welche Hilfsmittel ihm dafür zur Verfugung gestellt werden mussten.

Die Hauptarbeit leistete Frau Dr. Katzenstein. Sie besorgte Arbeitsräume, ließ sie einrichten, half bei der Gestaltung der Arbeitshilfen, aber vor allem betreute sie die Rehabilitanden. Unser Ziel war die Wiedereingliederung von Rehabilitanden in den regulären Arbeitsprozess. Wo das nicht mehr möglich war, schufen wir Voraussetzungen für die Unterbringung in geschützten Werkstätten oder spezifische Einzelarbeitsplätze.

In einem Elektronikbetrieb in Fürstenwalde, einer Produktionsgenossenschaft des Handwerks, konnten wir mit Hilfe des Betriebleiters erreichen, dass 90 Prozent der Arbeitsplatze von Behinderten eingenommen wurden.

1961 fand am ZAM eine Internationale Wissenschaftliche Konferenz statt und ich betreute die sowjetische Delegation. Anfang 1962 erhielt Prof. Holstein eine Einladung zu einer Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz am Moskauer Institut für Arbeitshygiene und Berufskrankheiten der Akademie der Medizinischen Wissenschaften und nahm mich mit. So lernte ich dieses Institut kennen. Als mir gesagt wurde, dass für die Habilitation ein mindestens halbjähriger Auslandsaufenthalt gefordert wurde, entschloss ich mich, insgesamt sieben Monate am Moskauer und am Leningrader Institut zu arbeiten. Diese Zeit war für mich außerordentlich interessant. Ich lernte die wesentlichen Arbeitsbereiche und angewandte Arbeitsmethoden beider Institute kennen und schloss Freundschaft mit zahlreichen Mitarbeitern. Die sowjetischen Kollegen führten mich zum Beispiel in die Tretjakowgalerie und die Eremitage, wir besuchten gemeinsam Aufführungen im Bolschoi Theater und in zahlreichen anderen kulturellen Einrichtungen.

Ein

für mich sehr wichtiger kleiner Nebeneffekt: Täglich gingen der wissenschaftliche Sekretär und der Leiter der Abteilung Arbeitsmedizin

mit mir zum Mittagessen. Der eine war Kettenraucher, der andere ein schroffer

Gegner des Rauchens. Und ich rauchte leider damals auch. Im Ergebnis der stetigen harten

Auseinandersetzungen der

beiden beschloss ich eines Tages Nichtraucher zu werden. Es waren zwei schlimme Wochen

mit allen Entziehungserscheinungen, ich hielt besonders deshalb durch, weil der

Raucher jede Gelegenheit nutzte, um mir Zigaretten anzubieten und ich mich vor dem

Nichtraucher geschämt hatte.

Nach Abschluss der Weiterbildung zum Facharzt wurde ich Oberarzt und Abteilungsleiter des ZAM. Es gelang mir, junge Absolventen zu interessieren, vorwiegend junge verheiratete Frauen, deren Männer verantwortliche Funktion in Staat und Wirtschaft in Berlin einnahmen und die Arbeit suchten. So entstand ein Kollektiv kluger junger und aktiver Persönlichkeiten, dem außer mir nur ein Mann angehörte, und die Arbeit mit ihnen bereitete mir sehr viel Freude.

Neben meiner wissenschaftlichen Arbeit hielt ich Vorlesungen an der Akademie fürÄrztliche Fortbildung, vor Studenten an der Humboldt Universität und an der Gewerkschafts-Hochschule. 1967 wurde ich Leiter der Hauptinspektion Gesundheitsschutz in den Betrieben des Ministeriums für Gesundheitswesen (M.f.G), unter Beibehaltung meiner Tätigkeit im ZAM. Leider verlagerte sich der Schwerpunkt meiner Arbeit zunehmend auf das M.f.G.

Als ich 1970 aus dem M.f.G ausschied, sagte mir der für mich zuständige stellvertretende Minister, dass ich nach dem Ausscheiden aus dem M.f.G. keine leitende Funktion in Berlin bekommen werde. Bei meinen Vorlesungen und Vorträgen, insbesondere an der Gewerkschaftshochschule, habe ich stets ungeschminkt die Realität in manchen Betrieben dargestellt und das werde nicht gerne gesehen. Ich könne außerhalb Berlins Bezirksarzt werden wo ich wolle, ich könne an eine Medizinische Fakultät oder eine medizinische Akademie außerhalb Berlins berufen werden und solle mich entscheiden.

Da ich über zahlreiche Publikationen verfugte, meine Promotion B fertig war, entschloss ich mich, nach Leipzig zu gehen, wo ich vor 10 Jahren hergekommen war. So wurde ich Ordentlicher Professor und Institutsdirektor des Instituts für Arbeitsmedizin an der Karl Marx Universität Leipzig.

Nachtrag

In meiner Arbeit handelte ich stets nach dem Prinzip: „Gleichberechtigung der Frau heißt Bevorzugung der Frau." Mein Chef hielt nichts von Frauen als Wissenschaftler. Seine Meinung war: „Frauen werden schwanger, bekommen Kinder und müssen sie großziehen. Außerdem haben sie den größten Teil der Hausarbeit am Hals. Woher sollen da noch freie Valenzen für wissenschaftliche Arbeit kommen?"

Für mich waren das Ansichten aus der Vergangenheit, nicht gültig für eine Gesellschaftsordnung wie die der Deutschen Demokratischen Republik. Die Arbeitsgruppe, die ich am Zentralinstitut für Arbeitsmedizin aufbauen konnte, bestand neben mir ausschließlich aus Frauen. Arzte, Arbeitshygiene-Inspektoren, technische Mitarbeiter, alle waren Frauen. Wir erzielten sehr gute Arbeitsergebnisse, und zwar sowohl für die Gestaltung von Arbeitsbedingungen als auch bei der Eingliederung von Behinderten in den regulären Arbeitsprozess, Ergebnisse, die international anerkannt wurden.

Ich konnte ja beim Einsatz meiner Mitarbeiterinnen davon ausgehen, dass in der DDR ausreichend Krippen- und Kindergartenplatze vorhanden und bezahlbar waren und die Ganztagsschule sich weitestgehend durchgesetzt hatte. Frauen bekamen monatlich einen bezahlten Haushaltstag und in den Köpfen vieler Männer hatte sich die Einstellung zum Einsatz der Frau im Berufsleben gewandelt.

Natürlich war ich kein Männerfeind. Als einer der jungen Arzte, die an unserem Institut ihre Weiterbildung zum Facharzt absolvierten, sich besonders für meine Arbeitsvorhaben interessierte, nahm ich ihn in meine Arbeitsgruppe auf. Sein Name war Dr. Herbert Kreibich. Er ist der Autor des nachfolgenden Beitrags. Aus unserem Lehrer-Schüler-Verhältnis entwickelten sich rasch freundschaftliche Beziehungen, die bis heute anhalten. Wir arbeiteten sowohl bei der Lösung arbeitsmedizinischer wissenschaftlicher Probleme zusammen als auch in der Gesellschaft für Arbeitshygiene und Arbeitsschutz.

Für die Gesundheitspolitik der DDR galt: Für die Gesundheit der Bevölkerung ist die Gesellschaft verantwortlich. Natürlich tragt auch der Einzelne Verantwortung für die Erhaltung seiner Gesundheit, aber sich gegen die vielfältigen negativen Einflüsse aus der Umwelt zu schützen, das vermag der Einzelne niemals. Daraus ergibt sich zwangsläufig: Prophylaxe, Therapie, Metaphylaxe und Rehabilitation müssen staatliche Aufgaben sein.